深度報導|AI 眼鏡選購指南:Meta、Vue、XREAL 路線對決,哪條路才適合你?

深度報導|AI 眼鏡選購指南:Meta、Vue、XREAL 路線對決,哪條路才適合你?

從穿戴式助理到 AR 螢幕戰爭,智慧眼鏡如何成為新一代數位入口?

本文深入解析 AI 智慧眼鏡所引爆的「第三代運算平台」新戰場,探討以 Vue 為首的「隱形助理」派,如何運用「減法哲學」挑戰 Meta 的「社交分享」帝國,並比較 XREAL 等「AR 先鋒」的視覺革命路線,以及這場「路線之爭」背後,各方陣營對於人機融合未來的根本願景差異。

作者= InfoAI 編輯團隊

站在下一個運算平台的十字路口:AI 眼鏡的新戰場

我們正處於一個關鍵轉折點,自從 iPhone 誕生以來,「手機」定義了我們與數位世界互動的所有方式。然而,在人工智慧的推動下,一個潛藏多年的科技夢想正迅速靠近現實,讓運算能力從手中釋放,無縫融入我們的視野之中。這正是智慧眼鏡(Smart Glasses)的最終願景,一項被視為繼個人電腦與智慧型手機之後,將開啟第三代運算平台的新入口。

不過,這個未來並非是只依靠單一路徑,而是充滿選擇與爭議。現在 Meta 藉著與 Ray-Ban 聯名打造的智慧眼鏡,將攝影鏡頭與語音 AI 助理帶上數十萬人的臉龐,清楚的描繪出是一個「即時分享」與沉浸式社交的未來。

但是新創公司 Vue 則選擇刪除鏡頭,以極致的續航力與高度隱私性,講述一種「安靜輔助」的日常科技哲學,主打不打擾、不曝光、低干擾的輕量 AI 互動體驗。與此同時,Amazon 的 Echo Frames 則試圖擴展 Alexa 的語音生態系至穿戴式裝置,將語音助理整合成為每日配戴的助手;而 XREAL 與 TCL 等廠商,則專注於打造「穿戴式螢幕」體驗,讓使用者隨時隨地觀賞大型虛擬畫面,進入視覺強化的 AR 生活場景。還有像 Brilliant Labs 這類挑戰者,喊出「開源與透明」的開發路線,強調 AI 開發控制權應回歸開發者手中。他們的產品強調可程式化、模組化與開放應用,為開發社群提供實驗場。

面對這樣混戰又精采的局勢,我們不禁要問:

智慧眼鏡的正確方向究竟是什麼?

它們是我們雙眼的延伸?還是大腦的擴充裝置?

是社交媒介?抑或提升生產力的工具?

技術瓶頸——尤其是電池續航與微型顯示器——真的已經克服了嗎?

而 Google Glass 十年前的失敗,又為今天的創業者留下了哪些可供借鏡的教訓?

接下來,我們將帶您:

回顧智慧眼鏡發展的歷史脈絡,解讀過往失敗與挫折的本質。

梳理當前市場中四大主流技術路線的戰略選擇與產品架構。

聚焦五大尚未解決的核心爭議與技術難題。

提供一份極具參考價值的選購與使用建議。

並從地緣政治與供應鏈實力的角度,深入分析對台灣硬體產業的挑戰與契機。

請戴上您的「思想眼鏡」,一場穿越技術迷霧的旅程,即將展開。

歷史的思考:Google Glass 為何失敗?四大教訓至今仍影響智慧眼鏡市場

要理解今日的市場戰局,必須先回到過去的戰場。2012 年,Google 聯合創辦人謝爾蓋・布林(Sergey Brin)曾戴著一副充滿未來感的眼鏡,從空中跳傘降落至 Google I/O 發表會現場,全世界為之驚嘆。那一刻,「Google Glass」不僅是一款新產品,更像是一則科幻小說的預言成真,是科技通往未來的象徵。

01|一個超前時代的夢想

Google Glass 初代「探索者版」(Explorer Edition)充滿野心。它搭載微型投影儀,能將 640×360 解析度的畫面投影到右眼上方的稜鏡,營造出一個懸浮半透明的虛擬螢幕。內建相機、麥克風、骨傳導耳機,並支援語音操作:「OK, Glass…」,即可拍照、錄影、導航與收訊息。

在技術愛好者與早期媒體眼中,它是一項突破性的裝置。然而,當這款高達 1500 美元的設備走出實驗室、進入現實世界後,夢想很快撞上了現實的牆。

02|壓垮 Google Glass 的四根稻草

Google Glass 的失敗是多重因素的疊加結果,主要可歸結為四項核心問題:

1. 隱私爭議全面爆發

這是最致命的一擊。鏡頭隨時對準世界的設計,引發巨大隱私焦慮。餐廳、電影院、辦公室甚至酒吧,紛紛禁止配戴。使用者也被社會貼上「Glasshole」(意指不受歡迎的玻璃眼鏡人)標籤,因為旁人無從得知是否正被錄影。這徹底動搖了人際互動的信任基礎。

2. 使用體驗落後期待

續航僅 1 至 2 小時、骨傳導耳機在吵雜環境中效能不彰、語音指令易誤觸,皆導致使用挫折。而缺乏關鍵應用場景,讓許多功能與手機相比反而更為複雜。

3. 產品定位模糊不清

Google Glass 究竟是消費性產品?還是專業工具?它的外觀偏極客風格,加上價格高昂,使大眾卻步。功能上既非理想相機,也非高效通訊助理,缺乏明確定位導致目標用戶混淆。

4. 高價與設計難以普及

以當時 1500 美元售價來看,消費者可購入頂級智慧型手機與筆記型電腦的組合。而 Google Glass 冷酷前衛的「賽博格風」外觀,與主流時尚格格不入,使其在大眾市場難以普及。

03|Google 留下的四大警世教訓

2015 年,Google 宣布停止 Google Glass Explorer Edition 的銷售,產品轉向企業應用場景。這場失敗留下了深刻的產業印記,成為所有智慧眼鏡新創必須謹記的教訓:

隱私設計需先於功能實現

產品必須解決真實痛點,而非僅止於炫技

定位需明確對準目標用戶與應用場景

產品外觀需能融入日常,達成社會接受度

Google Glass 的故事並未真正結束,它已成為今日智慧眼鏡市場發展道路上的一面鏡子,提醒著後來者:科技創新與人性接受之間,從來不是一場單向奔馳的競賽。

當代競技場:四大智慧眼鏡路線全解析

04|從社交創作者到開源顛覆者,誰能引領下一代穿戴式 AI 裝置的未來?

記取了 Google Glass 的教訓,新一代的智慧眼鏡品牌變得更謹慎與專注。他們不再試圖用一款產品解決所有問題,而是根據不同使用情境切入市場,逐步發展出四條迥異的技術與策略路線。

路線一|社交創作者:Meta 如何打造 AI 視覺入口

Meta 作為社群網路的霸主,其切入智慧眼鏡的動機再清晰不過:佔領現實世界的第一視角內容入口,為旗下的 Facebook、Instagram、WhatsApp,乃至未來的元宇宙,提供源源不絕的獨家素材。

產品:Ray-Ban Meta Smart Glasses(第 2 代)

設計哲學: Meta 的策略極為聰明,他們選擇與全球最具指標性的眼鏡品牌 Ray-Ban 合作,將科技巧妙地隱藏在經典的 Wayfarer 等框型之下。這一步,直接解決了 Google Glass 最為人詬病的「外觀突兀」問題。

核心功能: 一切圍繞著「捕捉與分享」。升級後的第二代產品,搭載了一顆 1200 萬畫素的超廣角鏡頭,支援 1080p/60fps 的影片錄製。用戶只需輕觸鏡腿或說出「Hey Meta」,就能拍照或錄影。最關鍵的是,它可以直接在 Instagram 和 Facebook 上進行第一視角的直播。這是一個為內容創作者量身打造的殺手級功能。

AI 整合: 內建的「Meta AI」助理,讓用戶可以透過語音查詢資訊、控制音樂。更具潛力的是其「多模態」能力,未來眼鏡將可以「看到」你眼前的東西並進行互動,例如即時翻譯菜單、辨識地標等。

戰略意圖: Meta 的野心絕不止於一副會拍照的眼鏡。他們真正在做的,是讓數十萬用戶習慣於「佩戴攝影機」,為未來功能更強大的 AR 眼鏡鋪路。每一張照片、每一段影片,都是在為其 AI 模型提供寶貴的第一視角數據,同時也在潛移默化地降低大眾對於「穿戴式相機」的戒心。

優勢: 強大的品牌合作、無縫的社群整合、清晰的創作者導向。

挑戰: 隱私爭議依然是其最大的阿基里斯之腱。儘管設計了錄影提示燈,但反對者認為這遠遠不夠。此外,4-6 小時的續航力,也限制了其作為全天候裝置的潛力。

設計哲學: Meta 的策略極為聰明,他們選擇與全球最具指標性的眼鏡品牌 Ray-Ban 合作,將科技巧妙地隱藏在經典的 Wayfarer 等框型之下。這一步,直接解決了 Google Glass 最為人詬病的「外觀突兀」問題。

核心功能: 一切圍繞著「捕捉與分享」。升級後的第二代產品,搭載了一顆 1200 萬畫素的超廣角鏡頭,支援 1080p/60fps 的影片錄製。用戶只需輕觸鏡腿或說出「Hey Meta」,就能拍照或錄影。最關鍵的是,它可以直接在 Instagram 和 Facebook 上進行第一視角的直播。這是一個為內容創作者量身打造的殺手級功能。

AI 整合: 內建的「Meta AI」助理,讓用戶可以透過語音查詢資訊、控制音樂。更具潛力的是其「多模態」能力,未來眼鏡將可以「看到」你眼前的東西並進行互動,例如即時翻譯菜單、辨識地標等。

戰略意圖: Meta 的野心絕不止於一副會拍照的眼鏡。他們真正在做的,是讓數十萬用戶習慣於「佩戴攝影機」,為未來功能更強大的 AR 眼鏡鋪路。每一張照片、每一段影片,都是在為其 AI 模型提供寶貴的第一視角數據,同時也在潛移默化地降低大眾對於「穿戴式相機」的戒心。

優勢: 強大的品牌合作、無縫的社群整合、清晰的創作者導向。

挑戰: 隱私爭議依然是其最大的阿基里斯之腱。儘管設計了錄影提示燈,但反對者認為這遠遠不夠。此外,4-6 小時的續航力,也限制了其作為全天候裝置的潛力。

路線二|隱形助理:Vue 和 Amazon 如何實現低調效率革命

相

較 Meta 的高調進場,Vue 與 Amazon 採取更為務實低調的策略。他們認為,當前智慧眼鏡真正的殺手級應用不是「看見」,而是「聽見」與「對話」。

產品:Vue Lite 2

設計哲學:極致「隱形」。厚度僅 2.8 mm 的鏡腿外觀與高級鏡框幾乎無異,是市面上最接近傳統眼鏡造型的智慧產品。

核心功能:專注於音訊 AI 助理。透過開放式耳機,用戶可聽音樂、接聽電話、導航指示,並支援串接 ChatGPT、Gemini 等強大 AI 模型,進行語音問答、翻譯、摘要等操作。

最大亮點:無鏡頭設計換來高達 16 小時使用時間與充電盒提供額外 40 天待機電量,徹底解決穿戴裝置常見的電力焦慮。

目標族群:商務人士、知識工作者、關注隱私且重視效率的用戶。

設計哲學:極致「隱形」。厚度僅 2.8 mm 的鏡腿外觀與高級鏡框幾乎無異,是市面上最接近傳統眼鏡造型的智慧產品。

核心功能:專注於音訊 AI 助理。透過開放式耳機,用戶可聽音樂、接聽電話、導航指示,並支援串接 ChatGPT、Gemini 等強大 AI 模型,進行語音問答、翻譯、摘要等操作。

最大亮點:無鏡頭設計換來高達 16 小時使用時間與充電盒提供額外 40 天待機電量,徹底解決穿戴裝置常見的電力焦慮。

目標族群:商務人士、知識工作者、關注隱私且重視效率的用戶。

產品:Amazon Echo Frames(第 3 代)

設計哲學: 同樣是無鏡頭設計,但 Amazon 的目標是將其龐大的 Alexa 生態系,從家中的智慧音箱,延伸到用戶的耳邊。

核心功能: 萬物皆可 Alexa。用戶可以透過眼鏡,語音控制家中的智慧家居、查詢天氣、設定提醒、播放 Amazon Music 上的音樂、收聽 Audible 有聲書。它將眼鏡定位為 Alexa 生態系的一個移動終端。

獨特之處: 第三代產品與眼鏡巨頭 EssilorLuxottica 合作,提供了更多樣化的時尚框型選擇。同時,其音訊處理技術優秀,通話品質在業界名列前茅。

戰略意圖: Amazon 的目的不是賣硬體,而是透過硬體,將用戶更深地鎖定在其服務生態(Prime、Music、Audible)之中,形成一個從居家到戶外的無縫 Alexa 體驗閉環。

優勢: 強大的 Alexa 生態整合、優秀的通話品質、多樣化的框型。

挑戰: 對於非 Alexa 生態系的用戶來說,吸引力有限。AI 能力受限於 Alexa 本身,不如 Vue 串連的 LLM 那麼強大。

設計哲學: 同樣是無鏡頭設計,但 Amazon 的目標是將其龐大的 Alexa 生態系,從家中的智慧音箱,延伸到用戶的耳邊。

核心功能: 萬物皆可 Alexa。用戶可以透過眼鏡,語音控制家中的智慧家居、查詢天氣、設定提醒、播放 Amazon Music 上的音樂、收聽 Audible 有聲書。它將眼鏡定位為 Alexa 生態系的一個移動終端。

獨特之處: 第三代產品與眼鏡巨頭 EssilorLuxottica 合作,提供了更多樣化的時尚框型選擇。同時,其音訊處理技術優秀,通話品質在業界名列前茅。

戰略意圖: Amazon 的目的不是賣硬體,而是透過硬體,將用戶更深地鎖定在其服務生態(Prime、Music、Audible)之中,形成一個從居家到戶外的無縫 Alexa 體驗閉環。

優勢: 強大的 Alexa 生態整合、優秀的通話品質、多樣化的框型。

挑戰: 對於非 Alexa 生態系的用戶來說,吸引力有限。AI 能力受限於 Alexa 本身,不如 Vue 串連的 LLM 那麼強大。

路線三|AR 先鋒(The AR Pioneer):以 XREAL 和 TCL 為代表的視覺革命派

如果說前兩條路線是對現有眼鏡的「智慧化增強」,那麼這條路線的玩家,則是在發起一場更徹底的「視覺革命」。他們的核心目標,不是輔助,而是「替代」我們面前的螢幕。他們賣的不是 Smart Glasses,而是 AR (Augmented Reality) Glasses。

產品 :XREAL Air 2 Ultra

設計哲學: 「隨身的巨幕影院」。XREAL 的產品外觀類似一副太陽眼鏡,其核心技術是透過 Birdbath 光學方案,在用戶眼前投射出一個等效於數公尺外 300 吋以上的虛擬螢幕。

核心功能: 影音娛樂與擴充顯示。它需要透過 USB-C 線連接到手機、筆記型電腦或遊戲機上,作為一塊「虛擬顯示器」使用。你可以用它躺著看電影、玩遊戲,或是在出差時,為你的筆電擴充出兩塊虛擬螢幕,極大地提升了工作效率。

技術特色: XREAL Air 2 Ultra 搭載了兩顆用於環境感知的追蹤鏡頭,實現了 6DoF (六自由度) 空間追蹤,這意味著虛擬螢幕可以「固定」在真實世界的某個位置,這是邁向真正空間運算(Spatial Computing)的關鍵一步。

市場定位: 主要面向影音愛好者、遊戲玩家和需要多螢幕辦公的「空中飛人」。它解決的是「螢幕尺寸與便攜性」的矛盾。

設計哲學: 「隨身的巨幕影院」。XREAL 的產品外觀類似一副太陽眼鏡,其核心技術是透過 Birdbath 光學方案,在用戶眼前投射出一個等效於數公尺外 300 吋以上的虛擬螢幕。

核心功能: 影音娛樂與擴充顯示。它需要透過 USB-C 線連接到手機、筆記型電腦或遊戲機上,作為一塊「虛擬顯示器」使用。你可以用它躺著看電影、玩遊戲,或是在出差時,為你的筆電擴充出兩塊虛擬螢幕,極大地提升了工作效率。

技術特色: XREAL Air 2 Ultra 搭載了兩顆用於環境感知的追蹤鏡頭,實現了 6DoF (六自由度) 空間追蹤,這意味著虛擬螢幕可以「固定」在真實世界的某個位置,這是邁向真正空間運算(Spatial Computing)的關鍵一步。

市場定位: 主要面向影音愛好者、遊戲玩家和需要多螢幕辦公的「空中飛人」。它解決的是「螢幕尺寸與便攜性」的矛盾。

產品 :TCL RayNeo X2

設計哲學: TCL 的野心更大,他們試圖在一副接近普通眼鏡的形態裡,塞入真正的「AR 資訊提示」功能。

核心功能: 採用了更先進的 MicroLED + 光波導(Waveguide)技術,可以直接在鏡片上顯示彩色的通知、導航箭頭、即時翻譯字幕等資訊,讓數位資訊與現實世界融合。

技術挑戰: 光波導技術是目前公認的 AR 眼鏡終極方案,但它也面臨著亮度、視場角(FOV)和成本的巨大挑戰。RayNeo X2 是一個勇敢的嘗試,但其顯示效果和續航力,離理想狀態還有相當的距離。

戰略意圖: TCL 作為顯示面板巨頭,其目標是搶佔下一代顯示技術的制高點。RayNeo X2 更多的是一款技術展示和市場教育的產品,為未來的成熟化佈局。

優勢與挑戰: 技術路線最為前瞻,真正觸及了 AR 的核心。但目前受限於技術瓶頸,產品體驗仍不成熟,更偏向開發者和早期玩家。

設計哲學: TCL 的野心更大,他們試圖在一副接近普通眼鏡的形態裡,塞入真正的「AR 資訊提示」功能。

核心功能: 採用了更先進的 MicroLED + 光波導(Waveguide)技術,可以直接在鏡片上顯示彩色的通知、導航箭頭、即時翻譯字幕等資訊,讓數位資訊與現實世界融合。

技術挑戰: 光波導技術是目前公認的 AR 眼鏡終極方案,但它也面臨著亮度、視場角(FOV)和成本的巨大挑戰。RayNeo X2 是一個勇敢的嘗試,但其顯示效果和續航力,離理想狀態還有相當的距離。

戰略意圖: TCL 作為顯示面板巨頭,其目標是搶佔下一代顯示技術的制高點。RayNeo X2 更多的是一款技術展示和市場教育的產品,為未來的成熟化佈局。

優勢與挑戰: 技術路線最為前瞻,真正觸及了 AR 的核心。但目前受限於技術瓶頸,產品體驗仍不成熟,更偏向開發者和早期玩家。

路線四|開源未來主義者(The Open-Source Futurist), 以 Brilliant Labs 為代表的極客顛覆派

在科技巨頭們紛紛建立自家「圍牆花園」的同時,一股清流正試圖用「開源」的力量,探索智慧眼鏡的另一種可能。

產品:Brilliant Labs Frame

設計哲學: 「透明」與「可駭性(Hackability)」。Frame 的設計極簡,甚至帶有一點復古的文青風格。但它最大的特點是,其軟硬體設計完全開源。

核心功能: 這是一副為開發者和 AI 愛好者打造的「實驗平台」。它搭載了鏡頭、麥克風和微型顯示器,核心 AI 能力來自於一個名為「Noa」的語音助理,它可以串連 OpenAI、Perplexity 等多種 AI 模型。

獨特之處: 開源意味著任何人都可以修改它的程式碼,為它開發新的功能,甚至接入自己訓練的 AI 模型。它將眼鏡從一個「消費品」,變成了一個「創造工具」。用戶可以完全控制自己的數據,不必擔心被大型科技公司收集利用。

戰略意圖: Brilliant Labs 賭的是一個由社群驅動的創新生態。他們相信,最殺手級的應用,不會由某個大公司閉門造車想出來,而會從全球成千上萬的開發者手中誕生。

優勢與挑戰: 高度的自由度和透明度,吸引了最核心的開發者社群。但這也意味著它缺乏開箱即用的完善體驗,不適合普通消費者。它的存在,更像是一個行業的「鯰魚」,不斷地提出尖銳問題,挑戰著主流玩家的封閉模式。

設計哲學: 「透明」與「可駭性(Hackability)」。Frame 的設計極簡,甚至帶有一點復古的文青風格。但它最大的特點是,其軟硬體設計完全開源。

核心功能: 這是一副為開發者和 AI 愛好者打造的「實驗平台」。它搭載了鏡頭、麥克風和微型顯示器,核心 AI 能力來自於一個名為「Noa」的語音助理,它可以串連 OpenAI、Perplexity 等多種 AI 模型。

獨特之處: 開源意味著任何人都可以修改它的程式碼,為它開發新的功能,甚至接入自己訓練的 AI 模型。它將眼鏡從一個「消費品」,變成了一個「創造工具」。用戶可以完全控制自己的數據,不必擔心被大型科技公司收集利用。

戰略意圖: Brilliant Labs 賭的是一個由社群驅動的創新生態。他們相信,最殺手級的應用,不會由某個大公司閉門造車想出來,而會從全球成千上萬的開發者手中誕生。

優勢與挑戰: 高度的自由度和透明度,吸引了最核心的開發者社群。但這也意味著它缺乏開箱即用的完善體驗,不適合普通消費者。它的存在,更像是一個行業的「鯰魚」,不斷地提出尖銳問題,挑戰著主流玩家的封閉模式。

關鍵爭議:決定智慧眼鏡未來的五大技術辯論

從鏡頭存廢到時尚融合,市場勝負的轉捩點正在這裡發生。在清晰掌握各家品牌的產品布局後,是時候將目光投向這場競技的核心戰場,那些正在撕裂市場、並將決定誰能真正主導下一代運算平台的五大核心技術與產品哲學爭議。

爭議一:To See or Not to See? 鏡頭的有無,是功能與詛咒的永恆辯證

這無疑是當前智慧眼鏡市場最核心的分歧點。

擁護鏡頭派(Meta): 他們認為,視覺是人類最重要的感官,移除鏡頭等於自廢武功。第一視角的影像,不僅是社群分享的終極形態,更是未來多模態 AI 理解世界的必要數據來源。他們主張透過技術手段(如提示燈)和社會規範的建立,隱私問題最終可以被管理。

反對鏡頭派(Vue, Amazon): 他們堅信 Google Glass 的失敗已經證明,在社會完全準備好之前,任何形式的穿戴式鏡頭都是「票房毒藥」。移除鏡頭,不僅能換取社會接受度、更長的續航和更輕薄的設計,更能讓產品專注於解決當下更明確的痛點,如資訊獲取和通訊效率。

總編輯觀點: 這場辯論短期內不會有答案,市場將會出現分化。最終,可能會像手機一樣,出現「標準版」(無鏡頭,重續航和效率)和「Pro 版」(有鏡頭,重創作和 AR 功能)的產品線分野。但任何想把鏡頭推向主流市場的廠商,都必須投入巨大的資源進行市場教育,並提供絕對透明、可控的隱私保護機制。

爭議二:誰擁有大腦?開放生態 vs. 封閉花園的控制權之戰

智慧眼鏡本身只是一個「界面」,其真正的價值來自於背後的「大腦」,AI 服務與生態系統。

封閉生態派(Meta, Amazon): 他們的策略是將用戶鎖定在自己的圍牆花園內。Meta 眼鏡只能用 Meta AI,Echo Frames 只能用 Alexa。這樣做的好處是能提供高度整合、無縫銜接的體驗,同時也最大化了公司的商業利益(數據、服務綁定)。

開放生態派(Vue, Brilliant Labs): 他們將眼鏡定位為一個「中立的硬體平台」。Vue 讓用戶自由選擇 ChatGPT 或 Gemini,Brilliant Labs 甚至讓你自己接入任何模型。這給了用戶最大的選擇權和控制權,但也可能帶來體驗不一致、設定複雜等問題。

InfoAI 編輯觀點: 這場戰爭是 PC 時代「Windows vs. Linux」和手機時代「iOS vs. Android」的翻版。封閉生態能率先提供精緻的用戶體驗,快速佔領市場;而開放生態則擁有更強的創新潛力與長尾效應。長期來看,一個類似於 Android 相對開放的底層平台或許會出現,但短期內巨頭們的封閉花園仍將是市場主流。

爭議三:能源的聖杯,在毫釐之間壓榨續航的物理極限

「萬物皆智慧」的最大瓶頸,永遠是電池。一副眼鏡的鏡腿,其內部空間以立方毫米計算,要在如此狹小的空間內,驅動處理器、通訊晶片、感應器甚至顯示器,是一項巨大的工程挑戰。

當前困境: 目前的鋰電池能量密度,已經接近物理極限,短時間內難有革命性突破。這意味著廠商只能在「功能」與「功耗」之間進行痛苦的權衡。

解決路徑

製程優化: 採用更先進製程的低功耗晶片。

軟體調校: 極致的作業系統功耗管理。

架構創新: 像 Vue 一樣,拿掉相機、顯示器等耗電大戶。

新型能源: 未來可能會出現柔性電池、能量回收(例如從體溫或太陽能)等技術,但距離商業化仍非常遙遠。InfoAI 編輯觀點: 在電池技術取得革命性突破之前,「續航力」將持續是智慧眼鏡市場最核心、最殘酷的篩選標準。任何無法提供至少「一個工作日(8小時以上)」正常使用的產品,都將難以被主流市場所接受。Vue Lite 2 的成功,正是因为它在這一點上做到了極致。

爭議四:互動的未來,語音、觸控、眼神,誰是終極人機介面?

如何與一副眼鏡進行自然、高效且不尷尬的互動,是另一個核心難題。

語音指令(Voice): 目前的主流方案。優點是直覺、可解放雙手。缺點是在嘈雜環境下辨識率低,且在公共場合使用非常尷尬。

觸控滑動(Touch): 在鏡腿上進行點擊、滑動操作。優點是精準、私密。缺點是功能有限,無法應對複雜操作。

眼動追蹤(Eye Tracking): 高階 AR 設備(如 Apple Vision Pro)的核心技術。透過追蹤眼球注視點來進行選擇,非常高效。但對硬體要求極高,功耗巨大。

手勢辨識(Gesture): 透過眼鏡上的鏡頭辨識手部動作。同樣是高階 AR 的功能。

腦機介面(BCI): 終極的科幻想像,透過感測腦電波直接進行意念控制。目前仍在非常初期的實驗室階段。

InfoAI 編輯觀點: 短期內「語音 + 觸控」的混合模式仍將是主流智慧眼鏡的標準。而「眼動追蹤」將是區分普通智慧眼鏡和高階 AR 眼鏡的關鍵分水嶺。未來的終極互動,必然是多種模式的無縫融合,讓使用者在不同場景下,可以調用最自然的一種。

爭議五:時尚的終極考驗,科技如何才能真正「隱形」?

眼鏡是一種歷史悠久的「時尚配件」,其美學屬性遠高於功能屬性。任何試圖讓用戶佩戴一整天的設備,都必須先通過時尚的考驗。

挑戰所在:

體積與重量: 電子元件必然會增加眼鏡的體積和重量,如何平衡是最大難題。

框型多樣性: 時尚眼鏡有成千上萬種框型,而智慧眼鏡受限於內部結構,往往只能提供有限的幾種選擇。

個人化定製: 消費者習慣於根據自己的臉型、風格和度數,自由定製眼鏡。標準化的智慧眼鏡很難滿足這一點。

解決方案:

品牌聯名: Meta x Ray-Ban 是最成功的範例,用時尚品牌的美譽度來中和科技的生硬感。

模組化設計: 未來可能出現將智慧模組(包含電池、晶片等)做成可拆卸的標準件,讓用戶可以自由搭配不同的鏡框。

技術小型化: 根本的解決之道,還是要靠零組件技術的進步,將一切做到更小、更輕。

InfoAI 編輯觀點: 「得時尚者得天下」。智慧眼鏡的終極目標,是讓用戶忘記科技的存在。在這場競賽中,那些擁有深厚時尚基因、或最懂得與時尚界合作的公司,將擁有巨大的先天優勢。Vue Lite 2 的成功,很大程度上也是因为它在「隱形」這一點上,比所有對手都做得更徹底。

你該如何選擇?

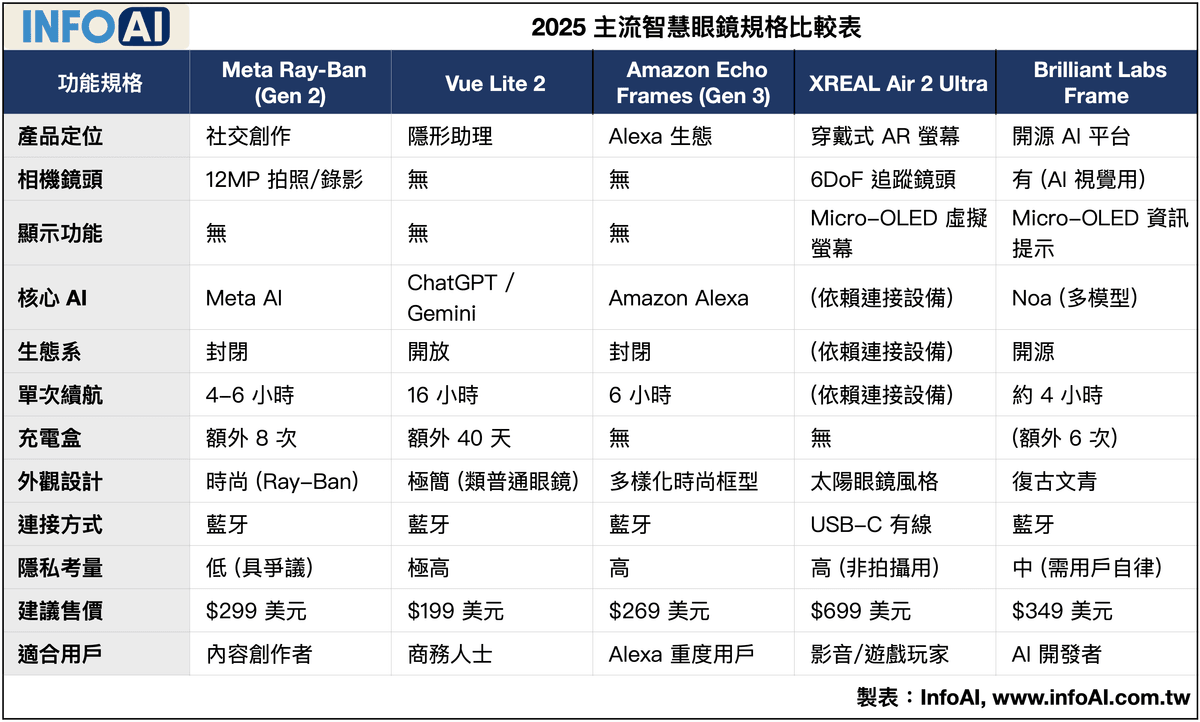

在分析了如此多的路線與爭議後,問題回到了最現實的層面:如果你現在就想購入一副智慧眼鏡到底該怎麼選?以下為您歸納了四種典型的使用者畫像,以及一份產品規格比較表供您參考。

畫像一:社群達人與內容創作者

需求: 熱愛使用第一視角記錄生活的點滴,並在第一時間分享到 Instagram。直播是與粉絲互動的重要方式,追求最新的酷炫科技,並樂於分享成為眾人焦點。

推薦:Meta Ray-Ban Smart Glasses

理由: 這是市面上唯一能將「拍攝」與「主流社群平台」無縫整合的產品。它的直播功能無可替代,時尚的 Ray-Ban 框型也能滿足您的穿搭需求。您需要接受它的續航短板,並時刻注意使用的場合避免引起他人的不舒服感覺。

畫像二:商務精英與效率追求者

需求: 時間寶貴會議和電話佔據了大部分時間,需要一個能解放雙手、隨時待命的 AI 助理來處理資訊、安排行程。對您而言,低調、專業和超長續航,遠比拍照功能重要。

推薦:Vue Lite 2

理由: 它能完美融入任何商務場合,沒有人會注意到這是一副智慧眼鏡。16 小時的續航讓你無需擔心電量,串連 ChatGPT 的強大能力,能極大化你的工作效率。

次選:Amazon Echo Frames

理由: 如果你是 Alexa 的重度使用者,並且非常看重通話品質,Echo Frames 會是你的好選擇。它能無縫控制你的智慧家居,讓你的生活更自動化。

畫像三:影音玩家與空中飛人

需求: 無法忍受在小小的手機螢幕上看電影,或是一位需要經常出差並希望在任何地方都能享受多螢幕工作效率的專業人士。

推薦:XREAL Air 2 系列

理由: 它能為你提供無與倫比的「巨幕」體驗。無論是在飛機上、高鐵裡還是臥室的床上,你都能擁有一個私人的 IMAX 影院。對於筆電使用者來說,它所提供的虛擬多螢幕功能,是真正的生產力神器。但使用它時必須要網路連接且外觀更像太陽眼鏡的特點。

畫像四:AI 開發者與科技先鋒

需求: 對於現有科技巨頭的封閉生態感到厭倦,希望能親手打造屬於自己的 AI 應用,很享受探索和實驗的過程不介意產品不夠完善。

推薦:Brilliant Labs Frame

理由: 它的開源特性為你提供了無限的可能性。你可以深入到底層程式碼,將它變成你想像中的任何樣子。加入它的開發者社群,可以與全世界最頂尖的 AI 玩家一起,共同定義 AI 穿戴裝置的未來。

對台灣的啟示

這場全球的智慧眼鏡戰爭中,對於以硬體製造和供應鏈管理見長的台灣來說,既是千載難逢的機遇,也是一場嚴峻的轉型考驗。

機遇:我們的核心優勢

光學產業鏈: 從大立光的鏡頭模組,到玉晶光、揚明光等在光學元件上的深厚積累,台灣在 AR/VR 光學領域擁有世界級的實力。

半導體霸權: 台積電的先進製程,是所有智慧眼鏡追求低功耗、高性能晶片的唯一選擇。聯發科等 IC 設計公司,在開發低功耗 SoC 晶片上也極具經驗。

微型化零組件: 電池、聲學元件、散熱模組等,台灣廠商都擁有將其做到極致輕薄短小的製造能力。

挑戰:我們需要補足的短版

使用者體驗(UX)與工業設計(ID): Vue Lite 2 的成功,是 UX 和 ID 的勝利。台灣廠商可能需要從過去的「規格導向」,轉變為深刻理解人性的「體驗導向」。這需要引入更多跨領域的設計、心理學和市場研究人才。

軟體與生態系整合能力: 硬體只是載體,靈魂在於軟體和其所連接的生態服務。台灣需要大力投資 AI 軟體人才,並學習如何建立一個能夠吸引開發者的平台生態。

品牌與市場敘事能力: 我們會做產品,但往往不會「說故事」。如何像 Meta 或 Vue 一樣,為產品賦予清晰的價值主張和品牌個性是走向全球消費市場的必修課。

行動建議:

成立「體驗設計」團隊: 大型代工廠應成立獨立於工程部門之外的 UX 研究中心,直接向最高決策層匯報,賦予其定義產品方向的權力。

打造「公版解決方案」: 整合台灣的供應鏈優勢,開發出類似「白牌」的智慧眼鏡公版(包含硬體和基礎軟體)。讓時尚品牌、運動品牌等,可以基於此模塊快速推出自有品牌的智慧眼鏡切入垂直市場。

專注利基、單點突破: 不必一開始就與 Meta 全面競爭。可以專注於某個特定領域,例如:開發專為聽障人士設計的即時字幕眼鏡,或專為工業維修設計的 AR 指導眼鏡,在利基市場建立技術和品牌壁壘後再逐步擴張。

結論|跨越鴻溝,等待「殺手級應用」的黎明

這麼多年下來,我們看見了智慧眼鏡從夢想墜落,再從廢墟中以更多元的樣貌重生。Google Glass 的失敗,像一劑痛苦但必要的疫苗,讓新一代的玩家們學會了謙卑、專注與對人性的敬畏。2025 年的智慧眼鏡市場,不再是一個贏家通吃的獨角戲,而是一場精彩的「路線之爭」。Meta 的社交創作、Vue 的隱形助理、XREAL 的 AR 螢幕、Brilliant Labs 的開源未來,這四條路線沒有絕對的對錯,它們分別滿足了不同族群在不同場景下的特定需求。這標誌著市場正從「技術驅動」的早期階段,邁向「應用驅動」的成熟前夜。

然而,我們也必須清醒地認識到智慧眼鏡距離真正成為下一個「iPhone」,還隔著一道深深的鴻溝需要越過,而這道鴻溝就是「殺手級應用」(Killer App)尚未出現。iPhone 的成功,不只靠硬體更靠 App Store 所引爆的百萬應用生態。目前,所有智慧眼鏡的應用都還停留在對手機功能的「延伸」或「替代」,而未能創造出「非眼鏡不可」的獨特價值。

那個能讓普通用戶願意心甘情願地每天在臉上佩戴一個運算裝置的「殺手級應用」會是什麼?是更自然的 AI 互動?是更沉浸的空間遊戲?還是一個我們今天還無法想像的東西?沒有人知道這個答案是什麼,但可以肯定的是,硬體的戰備競賽已經鳴槍開跑。當光學、電池、晶片的技術瓶頸被逐一被克服,當產品的外觀與普通眼鏡再也沒有差別時,那場決定最終勝負之戰才會真正到來。

想要贏得未來,開發商需要解決的是:這不僅僅是打造一副更輕、更快、更省電的眼鏡而已,而是要有能力去定義人們將會透過這副眼鏡,看見一個什麼樣的更美好世界。

參考資料

These ultra-thin AI glasses make the Meta Ray-Bans look outdated with 3x the battery

Ray-Ban Meta smart glasses review: the AI future is on your face

Amazon Echo Frames (3rd Gen) review: Alexa on the go, with a few compromises

XREAL Air 2 Ultra AR Glasses Are Lighter, Wider, and More Capable Than Vision Pro

Brilliant Labs' Frame glasses put an AI assistant right in front of your eye

Project Glass: a look at the first version of Google's AR glasses

Smart Glasses Market Size, Share, Trends, & Forecast 2030

FAQ|關鍵問答

以下整理出讀者最常提出的核心問題與解答,幫助您快速抓住重點,並延伸理解本文的關鍵洞見。

Q1:智慧眼鏡能做什麼?跟一般眼鏡有什麼差別?

智慧眼鏡除了基本的配戴功能,根據品牌不同,可支援拍照、錄影、語音助理、音樂播放、導航、即時翻譯,甚至投影虛擬螢幕。功能差異很大,購買前應根據用途選擇適合的類型。

Q2:我適合有鏡頭的智慧眼鏡嗎?會不會太招搖?

如果你是內容創作者、旅遊愛好者或喜歡第一視角紀錄生活,有鏡頭的產品(如 Meta)會是好選擇。但若你重視隱私、不希望他人誤會正在錄影,建議選擇無鏡頭設計(如 Vue、Amazon Echo Frames)。

Q3:智慧眼鏡會不會很重?戴一整天會不會不舒服?

現代智慧眼鏡多數已控制在 40–50 克左右,與中大型眼鏡接近。不過若內建鏡頭、螢幕或電池較大,仍可能有配戴負擔。建議選購前確認重量規格與配戴平衡設計,並優先考慮「輕量化」款式。

Q4:我可以用智慧眼鏡聽音樂或接電話嗎?音質會差嗎?

是的,大部分智慧眼鏡(如 Vue、Amazon)都有開放式耳機設計,可播放音樂、接聽來電。音質雖不如耳罩式耳機,但通話清晰度普遍不錯,且不會完全隔絕環境音,更安全也更適合戶外使用。

Q5:智慧眼鏡的電池續航力夠用嗎?能撐一整天嗎?

視功能不同而異。有螢幕或鏡頭的產品通常續航約 4–6 小時;專注語音與通訊的產品則可達 12–16 小時,甚至搭配充電盒可延長到數日。若你需要全天候使用,建議挑選無顯示、無鏡頭的長效型機種。

Q6:智慧眼鏡要搭配手機使用嗎?還是可以單獨操作?

目前大多數智慧眼鏡仍需搭配手機連線使用(透過藍牙或 App),才能使用語音助理、接收訊息、傳輸資料等功能。少數高階機種(如部分 AR 顯示眼鏡)可獨立執行基本顯示功能,但互動仍需手機輔助。

AI 協作聲明:

本篇文章由 InfoAI 團隊策劃,並透過人工智慧工具協助資料整理與內容撰寫,最終內容由編輯進行人工審閱與優化。

AI 正在快速改變世界,而領先一步的人,往往能掌握更多機會。訂閱 InfoAI 電子報,或透過[QRCode]/[按鈕]加入 Line 社群,定期獲得我們獨家精選的 全球 AI 趨勢解讀與深度專題,讓你的視野始終走在前線,成為決策的最佳後盾。

InfoAI 是針 AI 產業新聞進行精選與解讀的媒體

我們每日追蹤全球技術與商業動態

透過收集、比對驗證與分析

將複雜訊息轉為能落地的決策建議

幫助讀者在最短時間看懂趨勢、做出更好的選擇

AI賦能 × 出版顧問

從選題到出版,我們結合AI技術、專業顧問與知識庫,打造一條龍智慧內容創作方案

用 AI 賦能內容輸出

量身打造內容企劃與寫作策略,結合 AI 工具與知識輔助系統,協助快速產出符合讀者需求的精準內容。

用 AI 賦能出版實踐

從撰稿、潤飾、編輯到電子書排版與發行,全程導入 AI 流程,讓出版變得輕鬆又專業,協助知識型創作者打造數位資產。

提案成功研究院

助力創業成功,募資成功,提案成功。