ChatGPT模型選擇器重新上線,用戶自由還是假象?

ChatGPT模型選擇器重新上線,用戶自由還是假象?

作者=InfoAI 編輯部

InfoAI全球AI新聞精選與解讀|GPT-4與GPT-4o可切換,實測揭露系統自動替換與版本不透明問題。

OpenAI 日前低調讓 ChatGPT 的「模型選擇器(Model Picker)」重新上線,允許 Plus 用戶在 GPT-4 與 GPT-4o 之間切換。但實測發現,這項選擇看似給了你自由,實際上卻可能是一場控制幻覺。這次的「選擇權回歸」,並不代表使用者真的可以完全掌控模型。從執行邏輯來看,OpenAI 背後仍可能根據任務自動替換模型。這樣的操作機制,看似為了一般使用者簡化體驗,實則讓進階用戶、開發者與企業部署者更感混亂。

01|模型選擇器曾消失,爭議源自哪裡?

GPT-4o 推出後,OpenAI 將其設為 ChatGPT 的預設模型,並暫時取消了讓用戶手動選擇模型的功能,這引起不少進階用戶的不滿。

尤其是教育、法律、研究、開發與企業端用戶,對模型「自動切換」缺乏控制權與透明度的現象深感疑慮。理由包括:

模型邏輯與回應風格不同,無法重現結果

開發流程需確認使用的模型與版本

法遵與風險控管需求需精準標示模型來源

這波爭議下,OpenAI 此次重啟模型選擇器,看似回應社群呼聲,但其實限制更多、邏輯更複雜。

02|你所選的真的是你選的模型嗎?

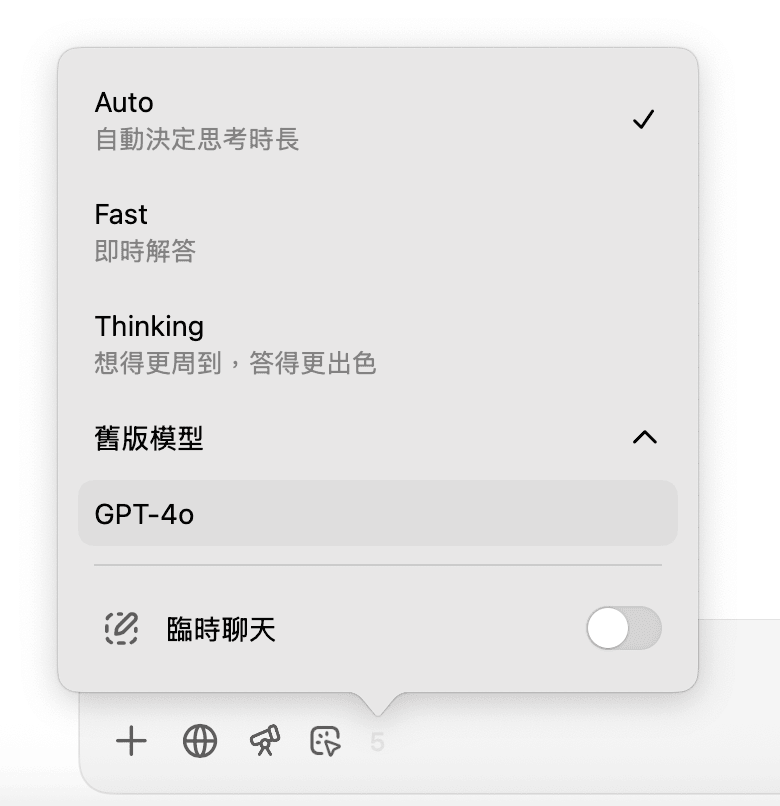

雖然 OpenAI 宣布 ChatGPT 模型選擇器功能「重新開放」,但實際上許多用戶在行動裝置 App 中進入模型設定時,只能看到 GPT-4o 一個選項,而無法選擇 GPT-4 或 GPT-3.5。這並非帳號異常,而是目前 OpenAI 採取的分階段開放策略與使用體驗設計所致:

如果你是在 GPT-4o 的對話中切換模式(例如 Fast / Thinking),看到的只是「回應風格」選單,不是真正的模型選擇器。

若你是 ChatGPT Plus 用戶,也可能僅被預設綁定 GPT-4o 模型,OpenAI 並未保證所有 Plus 用戶都能同時選用 GPT-4。

模型選擇器目前在網頁版開放較完整,手機 App 仍處於逐步釋出階段。

這導致一個令人困惑的現象:使用者以為有選擇權,但實際上仍被限制在單一模型之中。甚至連 GPT-4 和 GPT-4o 的選擇權,也可能只是被「看得到但選不到」的假象包裝。對進階使用者來說,這樣的「不透明與無法控制」,使得測試、重現與部署過程增加了不少不確定性與風險。

為什麼你看不到其他模型選項?

這是目前 ChatGPT 模型選擇功能「分階段回歸」策略的一部分,根據 OpenAI 最新更新(2025年8月)與大量用戶回報,有以下幾個可能原因:

❶ 你是 GPT-4o 的對話內使用者

一旦你點進某個以「GPT-4o」開啟的對話,該對話就只能顯示 GPT-4o,無法於當下切換。

「模型選擇」只能在新建對話的初始頁選擇,進入後就被鎖定。

❷ 手機 App 的模型切換功能尚未全面開放

OpenAI 目前是逐批開放模型選擇器功能(特別是手機端),有些 Plus 用戶即便訂閱了,也暫時無法看到 GPT-4。

根據觀察,網頁版 chat.openai.com 更早獲得完整模型選擇器,建議可先在桌機或 Safari/Chrome 開啟網頁版確認。

❸ OpenAI 針對 Plus 帳號仍預設只載入 GPT-4o

在使用者沒有特別偏好設定的情況下,OpenAI 會傾向預設以 GPT-4o 作為唯一介面模型(因其多模態支援與成本較低)。

03|模型版本混用的隱憂:企業信任與可控性成最大挑戰

這種

「用戶以為自己在選擇,實際上仍由系統判斷」的邏輯,對消費者也許無感,但對企業來說,卻可能帶來以下潛在風險:

錯誤的模型來源標示: 舉例來說,若企業標榜其 AI 系統是採用 GPT-4 驅動,但實際回應來自 GPT-4o,恐涉誤導。

模型升級與風險追溯困難: 若模型在背景自動升級,使用者很難判斷錯誤是由版本變動還是Prompt問題導致。

法規與稽核問題: 對金融、醫療、法律等產業,模型透明度不夠,恐違反監理要求。

因此,「模型選擇器的回歸」,對於專業用戶來說,是個表面進步、實則風險增加的局部補償。

04|模型選擇權與系統智能化,勢必要衝突?

這次事件暴露了更大的趨勢矛盾:在強調自動化與智慧代理的 AI 發展中,「使用者主控權」逐漸被弱化。OpenAI 顯然正往「

一鍵搞定、交給模型自己判斷」的方向走,這對一般使用者是福音,但對專業場景而言卻是一種「失控」。這也點出了企業部署 AI 工具時的三個評估重點:

能否選擇模型版本與固定快照?

回應是否可溯源?是否標示模型與時間?

是否支援手動 override,關閉自動切換?

這些都將成為日後選擇 AI 工具時的關鍵規格要求。

05|企業導入 ChatGPT 時的三個提醒

對於使用 ChatGPT 作為客服、內部知識庫、文件分析或 AI 助理的企業來說,從這次模型選擇器事件,帶來以下三點思考建議:

建立內部模型使用準則: 確定哪些任務可用 GPT-4o,哪些必須用 GPT-4,減少不必要的混用風險。

搭配 API 版本控制使用: 若需長期穩定性,優先考慮 API 並搭配版本記錄管理,避免 UI 模型自動更新造成異常。

教育員工理解模型差異: 特別是涉及法規、合約、稅務等高風險回應領域,應清楚標示模型與版本來源。

06|模型越多,平台責任越大

在接下來的半年內,ChatGPT 可能將面臨更多模型整合需求,例如:

GPT-5 推出後的模型切換邏輯

團隊協作中的模型偏好設定

多模態情境下,模型切換的用戶知情機制

這些都將進一步考驗平台是否具備「多模型管理」的能力,這不只是背後算力調度的能力,更是前端透明呈現與用戶控制權的設計哲學。

從 Claude、Mistral 到 Meta,競爭對手普遍傾向於提供更明確的模型控制介面。OpenAI 若想穩住開發者與企業市場,勢必得在「用戶可見度」上做更多努力。

結語|模型選擇器回來了,但用戶的信任還沒回來

這次「模型選擇器」功能的回歸,凸顯了 AI 工具在介於消費者級簡易體驗與企業級精細控管之間的張力。表面上,它給了使用者更多選項;但實際上,它也揭露了更多平台設計的限制與模糊地帶。

對於每天使用 ChatGPT 解決實務問題的你來說,理解這背後的「選擇與不選擇的真相」,將是提升 AI 工具運用水準的關鍵一步。

參考資料:

Chat

GPT's model picker is back — and it's complicated

https://techcrunch.com/2025/08/12/chatgpts-model-picker-is-back-and-its-complicated/

OpenAI Help Docs

https://help.openai.com/

FAQ|關鍵問答

以下整理了幾個你可能最想問的問題,助你快速釐清與掌握關鍵要點。

Q1:我在 ChatGPT App 裡面只能看到 GPT-4o,為什麼無法選擇 GPT-4?

這是因為 OpenAI 採取分階段開放策略,目前並非所有 Plus 用戶都能在 App 中看到完整的模型選單。即便訂閱了 ChatGPT Plus,若您點進的是 GPT-4o 的對話串,也無法切換其他模型。此外,手機 App 的模型切換功能尚未全面釋出,建議您可改用網頁版(chat.openai.com)登入查看是否有 GPT-4 可選。

Q2:「Auto/Fast/Thinking」是選模型嗎?

不是。這三個是 GPT-4o 模型內部的「回應風格」選項,屬於同一個模型的三種表現模式。它們會改變回答的速度與深度,但並不代表切換到不同模型。如果您看到這個畫面,代表您仍處於 GPT-4o 模型中。

Q3:未來即使我手動選了 GPT-4,系統還會自動改用 GPT-4o 嗎?

有可能。根據 OpenAI 的設計邏輯,某些需要多模態能力(如圖片上傳、語音輸入)的任務,系統會自動調用 GPT-4o 即便您原本選的是 GPT-4。這也是為什麼模型「表面可選,實際不可控」會引發使用者混淆與信任問題。

Q4:模型版本會影響我得到的回答結果嗎?

會。GPT-4 與 GPT-4o 雖同為進階模型,但訓練資料、回應風格、計算策略有所不同。GPT-4o 更擅長處理多模態任務、反應速度更快,但部分用戶反映 GPT-4 回應在嚴謹性與結構性上略勝一籌。若您的工作涉及法規、數據分析或程式碼穩定性,模型選擇將直接影響成果。

AI 協作聲明:

本篇文章由 InfoAI 團隊策劃,並透過人工智慧工具協助資料整理與內容撰寫,最終內容由編輯進行人工審閱與優化。

如果你覺得這篇解讀對你有幫助,歡迎訂閱 InfoAI 電子報,我們將持續為你精選 全球 AI 新聞與趨勢洞察,幫助你看懂新聞背後的真正意義。

也別忘了加入透過[QRCode]/[按鈕]加入 Line 社群 InfoAI Line 社群,隨時掌握值得關注的 AI 發展與專業觀點。

版權聲明與授權須知

本內容由 InfoAI 享有著作權。任何引用、轉載或商業使用,請先來信 contentpower688@gmail.com 申請授權。

定製內容/供稿合作

需要專業的內容夥伴嗎?Content Power 可提供專題企劃、撰稿與SEO優化等服務。來信 contentpower688@gmail.com,告訴我們您的目標與時程,我們將盡快回覆並提出建議。

InfoAI 是針 AI 產業新聞進行精選與解讀的媒體

我們每日追蹤全球技術與商業動態

透過收集、比對驗證與分析

將複雜訊息轉為能落地的決策建議

幫助讀者在最短時間看懂趨勢、做出更好的選擇

提案成功研究院

助力創業成功,募資成功,提案成功。

AI賦能 × 出版顧問