深度報導|GPT-5 的 7 個關鍵變化帶來了一體化體驗

深度報導|GPT-5 的 7 個關鍵變化帶來了一體化體驗

InfoAI 深度報導| GPT-5 把 ChatGPT 從「選模型」帶向一體化:自動路由、可切換回應風格、進階語音與 Gmail/Google Calendar 連結,讓你的工作流更快、更準。

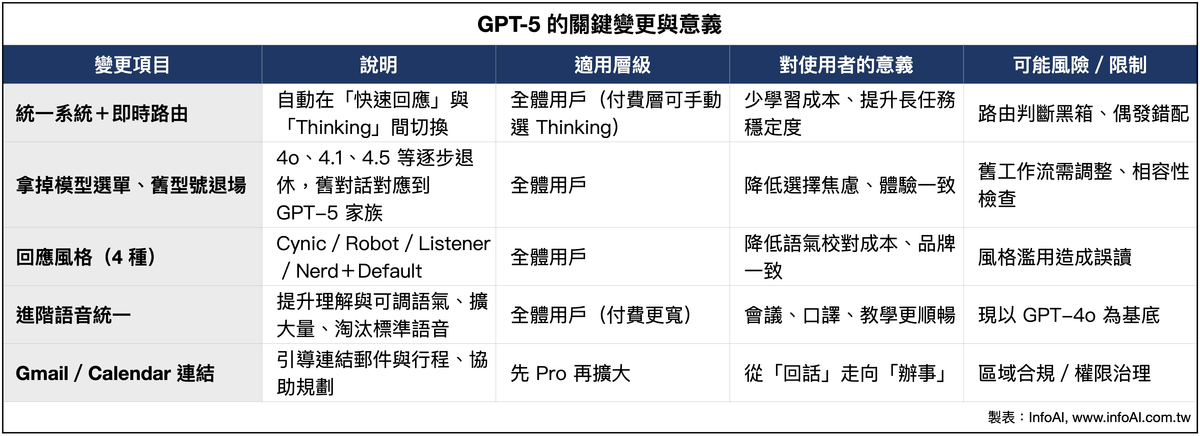

GPT-5 不是拉高參數的例行升級,而是把 ChatGPT 從「選模型」導向「一體化體驗」的轉捩點。這次改版以統一路由取代模型清單,視任務自動切換快速回應與深度思考,外加四種可切換回應風格、進階語音,以及 Gmail/Google Calendar 的工作流連結。你能更直觀地寫稿、規劃行程、處理郵件與協作,少了選擇與調校的心智負擔。對企業來說,價值從「你能選哪顆模型」移到「任務是否被確實完成」,也牽動權限治理與採用策略的再設計。這是一場從產品策略到日常使用方式的整體換檔。

01|結論先講:這不是「更聰明」而已,是一場體驗與商業模式的換檔

體驗層:ChatGPT 由「你選模型」改為「系統自動路由」。遇到複雜題目或你明確說出「需要深度思考」,系統才切入較慢但更準的 Thinking 能力;一般任務就以更快的預設路徑回應,降低操作心智負擔。

產品層:回應風格可切換(Default 之外新增四種),介面支援重點色客製化;進階語音統一升級,付費用戶大幅放寬使用時數;標準語音預計於三十天內淘汰。

資料與工作流:ChatGPT 能主動引導你連結 Gmail 與 Google Calendar,支援依據郵件與行程規劃明日待辦、提示漏信等;將先對 Pro 用戶開放,其他層級後續跟進。

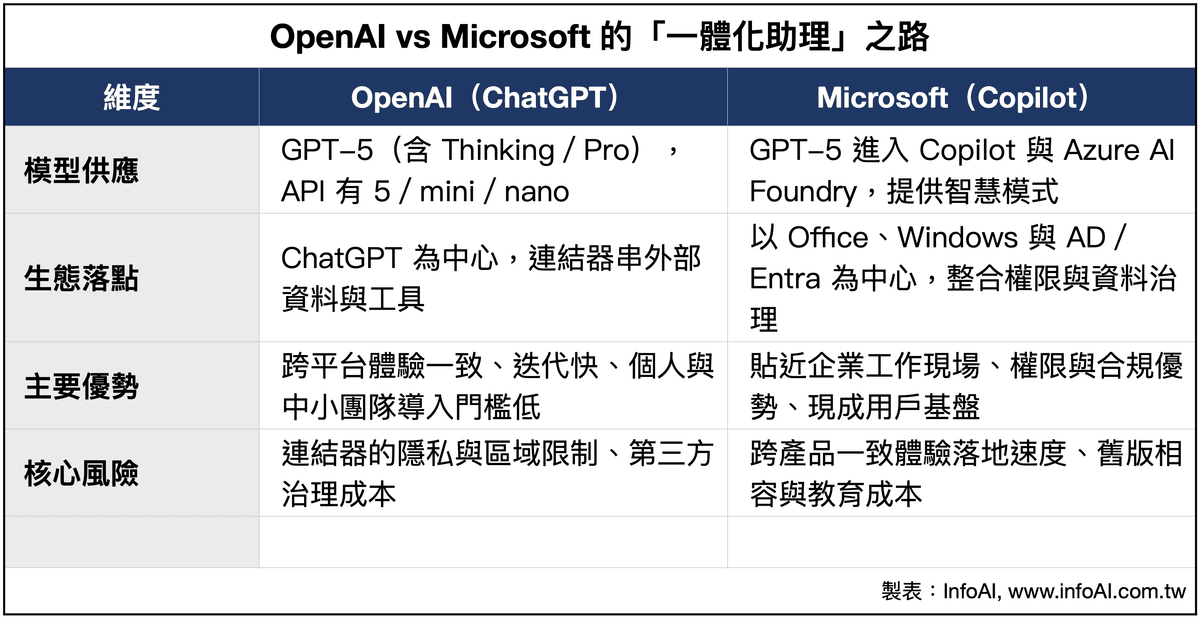

生態層:Microsoft 同步把 GPT-5 帶進 Copilot、Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot 與 Azure AI Foundry,形成跨產品的一致體驗與「智慧模式」路由機制。

商業層:Plus/Pro/Team 仍保留選擇 GPT-5 Thinking/Thinking Pro;Free 用戶可用 GPT-5,但有用量上限,超出後會路由至 mini。API 端提供 GPT-5/mini/nano 三檔,讓不同成本與時延需求可彈性調配。

一句話重點:GPT-5 把「更聰明」轉譯成「少操心、快完成」的產品體驗,並把商業分層與工作流綁在「一體化助理」。

02|拿掉「模型選單」背後的產品邏輯:從「選擇」到「默契」

過去你得判斷「這題要不要換 4o/4.1/4.5/o3」;現在由 統一系統(unified system)+即時路由(router)處理:當任務簡單,路由走「快」;當任務困難(你也可以明說「think hard」),路由走「深」。這個路由不是單純的條件判斷,而是會依據使用者偏好、正確率與切換行為等訊號持續調整。這種「默契式體驗」等於把專業門檻拉平至一般用戶也能穩定使用。

對用戶的好處: 第一,減少試錯時間;第二,長任務更穩;第三,團隊內「怎麼用」的 SOP 成本下降。

對 OpenAI 的好處:把分層訂閱的價值聚焦在「用量/可用 Thinking 檔位/語音時數/連結器與進階功能」,而不是要求每位用戶都學會選模型。

03|四種「回應風格」≠ 四個人格:是降低編輯成本的「表達模板」

新加入的 Cynic、Robot、Listener、Nerd 四種樣式,對內容團隊與個人品牌經營特別實用。當你需要在不同情境切換語氣(官方公告、客服回覆、教學、評論)時,不必重建提示詞系統,而能一鍵切換風格,讓語氣一致性從系統端協助維持。

四種風格分別是:Cynic 直白帶冷幽默、Robot 精簡中立、Listener 溫和回映、Nerd 好奇且說理清楚。這不是把「性格」外包給機器,而是降低你在語氣校對與品牌調性上的重做。

04|進階語音的大放送:從功能升級到統一體驗

本次語音更新有三個關鍵:

1)進階語音更能理解指令,並可調整說話節奏、長度與語氣;

2)付費用戶獲得大量時數,免費用戶也得到更高額度;

3)標準語音模式將於三十天內淘汰,語音體驗全面收斂到新版本。

目前語音仍以 GPT-4o 為基礎,顯示語音子系統更重視穩定性;若你長期用於會議摘要、跨語言口譯或口語式教學,這是「可立即上手、效益明顯」的升級。

05|工作流連結:Gmail/Google Calendar 讓助理從「回話」走向「辦事」

當你輸入「幫我安排明天行程」之類需求時,ChatGPT 會主動引導連結 Gmail 與 Google Calendar。連結後,助理能用行程與郵件協助排日程、標漏信、彙整待辦。短期先開給 Pro,其後擴散到其他層級。配合既有的「深度研究」與「連結器」演進(已支援 Gmail/Google Calendar 等),路線很清楚:把外部資料源與個人脈絡,收束進 ChatGPT 的工作現場。需留意部分區域(如歐盟)對連結器的使用限制,跨國團隊導入前應先評估合規。

06|開發與企業使用場景:從「vibe coding」到「Canvas 預覽」

OpenAI 把俗稱 vibe coding 的原型生成功能做得更穩:你用自然語言描述網站或 App 的風格與互動,模型就能產生可用的前端樣板與邏輯,並在 Canvas 內即時預覽與微調。這不只省下樣板選型與切版成本,更把「從概念到能點得到的實物」縮成一段對話。對 PM/設計師/創作者,這是快速建立「看得見的共識」工具;對工程團隊,則是原型階段的人力救星。

API 與產品化:開發端提供 GPT-5/mini/nano 階梯,可依延遲與成本調度;企業可把高價值路徑用 GPT-5,長尾互動交給 mini/nano 撐量,在體驗一致前提下做成本優化。

07|為何這是商業模式的關鍵轉折:分層價值從「模型選擇」挪到「任務完成」

這次策略把分層價值從「你能選哪顆模型」轉為「你能做到哪些事」。

Free:直接給 GPT-5,但用量到頂後回落小檔;首次體驗直接到位,有助轉付費。

Plus/Pro/Team:保留手動選擇 Thinking/Thinking Pro 的權利;並綁定進階語音時數、連結器、記憶與專案等功能。

Enterprise/Edu:強調治理、權限、資料保護與整合能力。

這種設計把「價值時刻」綁在「任務完成度」,而非「你手上有哪個模型」,更貼近企業採購評估所看重的:是否真的讓團隊的工作做完、做對、做快。

08|與競品的位移:Microsoft、Google 的對位打法

Microsoft:把 GPT-5 同步導入 Copilot、Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot 與 Azure AI Foundry,並提供類似的「智慧模式」路由。優勢在於「貼近工作現場」與授權版圖,將模型與 Office 生態、身份系統與 IT 治理綁在一起。

Google:雖本文主角是 GPT-5,但可以清楚看到雙方在「一體化助理」與「生態滲透」的同場競技:Google 以搜尋、Workspace、Android 為載體,強調即時查詢與裝置級整合;OpenAI 則以 ChatGPT 為跨平台「體驗中樞」,用連結器把外部資料與工具拉進來。

對用戶的意義:未來不再是「誰的模型分數高一點」的題目,而是「誰能坐上你每天工作的中心點」。

09|安全與誠實的新敘事:少說大話,專注可驗證的成果

OpenAI 公布的內部測評顯示,在數學、程式、視覺與健康等標準上,GPT-5 整體領先;在 GPQA 等高強度推理任務上,GPT-5 Pro 設下新高。官方強調兩點:

1)更少幻覺與更誠實:在匿名網路查詢測試下,GPT-5 回答錯誤率相較 GPT-4o 顯著下降;Thinking 相較 o3 在「錯了還很自信」的狀況也明顯減少。

2)更有效率的思考:多個面向下,GPT-5(Thinking)比 o3 少用約 50–80% 的輸出 token 就能達到更高表現。

重點在於把焦點從「模型多大」移到「真實任務更可靠」,對企業採用決策與風險溝通更有説服力。

10|對內容與教育場景的啟發:回應風格+進階語音是一套「編輯作業系統」

若你經營媒體、知識型社群或課程,四種回應風格其實就是四套「編輯模板」。

Nerd/Listener:適合教學、導讀與回答問題。

Robot:適合撰寫 SOP、FAQ、規格與法遵文案。

Cynic:能處理帶觀點、張力較高的評論與互動。

配上進階語音,你可把「文字版本」與「口說版本」同步產出,甚至在 Line/Podcast/YouTube Shorts 做「一稿多用」。小團隊也能形成出版社等級的多軌輸出能力。

11|對軟體開發的啟示:從「自動補碼」到「按需軟體」

在 OpenAI 的示範裡,GPT-5 幾秒就生成了可互動的語言學習網站;搭配 Canvas 預覽,產品、設計與工程可圍繞「看得到的原型」協作,而非抽象需求文件。配合 API 三檔模型與路由,可以把「生成初稿」交給 mini/nano,「最後一哩的質感與安全檢查」交給 GPT-5。按需軟體的生產方式,會把需求驗證、A/B 測試與增量上線的週期壓到更短。

12|隱私與治理:連結 Gmail/Calendar 的三個準備動作

把個人郵件與行程交給助理,是效率與風險並存的決策。建議依循三個基本工:

1)最小必要原則:只開啟必要的資料範圍,定期檢視權限。

2)團隊級規範:對管理者與高敏職位設不同級別的資料使用規則;區分「查詢」與「寫入」權限。

3)區域性合規:深度研究與部分連結器在歐盟等區域有限制,跨區營運的企業需先確認政策差異與資料滯留要求。

13|產業鏈觀察:算力、矽智財、周邊服務的三條增量

算力與雲服務:GPT-5 訓練於 Microsoft Azure AI 超級電腦,推理負載也將深綁雲端與加速硬體;ISV 與 SI 會圍繞「延遲最佳化」與「成本治理」提供顧問與工具。

開發工具與 APM:從前端生成到多工具協同,對「AI 觀測性」與「提示版本管理」的需求上升。

內容與教育供應鏈:回應風格、進階語音、一稿多發,會促成內容工作室以更少人力覆蓋更多管道,帶動授權與 IP 延伸。

14|你現在可以馬上做的三件事(個人與團隊)

1)把日常三類任務標準化:如「寫週報」、「客訴回覆」、「產品更新說明」,各自綁定一種回應風格,先求穩定再求創新。

2)把語音納入工作流:把晨會、訪談、客戶電話導入語音;建立「快剪+重點彙整」的固定節奏。

3)工作流連結有節制:先從「只讀」開始;確認權限模型後,再開放「建立日程/發信」等寫入行為。

15|對台灣的啟發:中小企業最該把握的三個切入點

第一、行銷與客服一體化:用 Nerd/Listener 風格產出知識型內容與 FAQ,Robot 風格產出高一致性的客服回覆;進階語音把同一套內容做成 Podcast/短音頻。

第二、Google Workspace 深度串接:多數台灣團隊採用 Gmail/Calendar,先從「已讀資訊彙整」落地,解決漏信、漏會、漏待辦三大痛點。

第三、接案團隊的「按需軟體」能力:以 vibe coding+Canvas 快速 demo,把「會做」變成「看得見」,在提案時就創造差異化。

延伸提醒:若受歐盟客戶委託或跨區服務,請與法務顧問確認連結器的區域性限制與資料條款,避免後續合約爭議。

16|風險與限制:別把「做得到」當成「有權做」

資料邊界:有能力讀到,不代表就該讀;請將「權限設計」獨立成文件與流程。

模型誠實性雖改善仍非零:GPT-5 在「不編故事」與「承認做不到」方面前進,但在多步任務與工具協作時仍可能自信過高;把可驗證步驟系統化是必要。

語音子系統的時間差:目前語音仍以 GPT-4o 為核心,與 GPT-5 本體的整合時程未定;語音任務的規格需以現行文件為準。

結論:真正的升級,是把「能力」變成「默契」

這次 GPT-5 的最大價值在於把「模型能力」壓到後台,前台只留下你能感覺到的「默契」:它懂你要快還是要準、懂你此刻需要哪種語氣、懂你今天該處理哪些信與會。從產業視角看,這是 從「模型差異化」轉向「體驗與工作流差異化」 的起點。下一步的競爭,不再是誰的分數再高一點,而是誰能把「任務完成」做得又穩又省時間,並且讓 IT 與法遵能放心地把權限與資料交給它。

行動建議:

1)把三個高頻任務(內容、客服、簡報)各自綁定一個「回應風格」,形成團隊級模板。

2)挑選一個會議與一個課程場景,全面改用進階語音。

3)循序開放 Gmail/Calendar 的「只讀」權限,觀察一週成效後再評估開放「寫入」。

當「默契」建立,AI 助理才算真正進入你的日常。GPT-5 把路鋪好,輪到你把日常走成可複製的勝利路徑。

參考資料:

The 6 biggest changes coming to ChatGPT,https://www.theverge.com/news/756342/openai-chatgpt-gpt-5-update-biggest-changes

Introducing GPT-5,https://openai.com/index/introducing-gpt-5/

ChatGPT — Release Notes,Oihttps://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes

GPT-5 is being released to all ChatGPT users,https://www.theverge.com/openai/748017/gpt-5-chatgpt-openai-release

Microsoft brings GPT-5 to Copilot with new smart mode,https://www.theverge.com/news/753984/microsoft-copilot-gpt-5-model-update

[ 版權聲明與授權須知 ]

權利聲明: 本文之著作權為 InfoAI 所有,並受《著作權法》保護。

授權範圍: 如欲引用、轉載、公開發佈或用於任何商業用途,皆須事先取得 InfoAI 的正式書面授權。

聯繫方式: 授權請來信至 contentpower688@gmail.com

[

定製內容供稿合作 ]

如果您正在尋找一個具備龐大的知識庫, 並且擅長創造符合您需求的內容供稿夥伴,歡迎隨時與我們聯繫。請來信至 contentpower688@gmail.com,並說明您的需求,Content Power 團隊將樂意為您提供相關的回覆與解決方案建議。

如果你也對全球最新的AI現況與趨勢有興趣,歡迎點擊[ 按鈕]訂閱InfoAI電子報,或是掃描[QRCode ]/點擊[ 按鈕]加入Line社群,隨時隨地獲得值得閱讀的全球AI新聞精選與解讀。

延伸閱讀

Sam Altman 發文:AI Agent 將重塑世界經濟

2025上半年美國19家AI新創募資破億,九個值得學習的策略視角

人工智慧浪潮下,你正在經歷的世界變化《Trends – Artificial Intelligence》報告重點整理

Google AI Edge Gallery 揭開裝置端AI新商業機會

OpenAI 的野望:AGI 將如何重塑人類未來

人工智慧領袖對AGI發展看法分歧,AI技術突破仍面臨挑戰

AI員工要來了?OpenAI可能會推出博士級助理與人類協作,提升企業效率

Sam Altman揭示AI藍圖:邁向超級智慧與全民普惠

超級智慧的黎明已至:Sam Altman的宣告,為何是現在必須讀懂的未來?

全球的 AI 新聞

每天有上百條,值得關注的有哪些?

InfoAI 為您:

01|精選出最值得關注的新聞

02|解讀新聞洞察趨勢與啟發

03|從市場商機進行深度探索

Content Power

{ AI 世代的出版商 }

運用AI與知識庫

聰明創作好內容

提案成功研究院

助力創業成功,募資成功,提案成功。