精選解讀|AI 生態戰走進辦公室:Google Gemini Enterprise vs AWS Quick Suite 的平台對決

精選解讀|AI 生態戰走進辦公室:Google Gemini Enterprise vs AWS Quick Suite 的平台對決

當生成式 AI 變成工作環境本身,雲端巨頭正重新定義「上班」的意義

InfoAI 編輯部

從工具到工作場域的轉折點

企業導入 AI 已非新鮮事,真正的挑戰是:員工願不願意在日常工作裡用它。長久以來,AI 被視為外掛式工具:需要開另一個視窗、輸入提示詞、再貼回文件。這樣的使用摩擦,讓「AI 提升生產力」的理想打了折扣。

這正是英雄所見略同,在2025 年 10 月兩大雲端巨頭同時出手,Google 推出 Gemini Enterprise,Amazon Web Services(AWS)推出 Quick Suite,雙方都鎖定企業市場,要讓 AI 從外部輔助變成「工作環境的一部分」。這是繼 OpenAI Enterprise 與 Microsoft 365 Copilot 之後,企業 AI 平台化戰爭的第三階段,也是一場關於「誰能掌握企業日常運作神經中樞」的爭奪戰。

從模型到平台:AI 生態競爭的進化曲線

在生成式 AI 早期階段,OpenAI、Anthropic、Google、Meta 的競爭重點是「模型性能」。但進入 2024 年後,企業客戶更關注的是如何將 AI 真正嵌入業務流程。

第一階段:模型之戰(2022–2023):比拚參數量、上下文長度與多模態輸入能力。

第二階段:應用整合之戰(2023–2024):ChatGPT、Claude、Gemini、Copilot 開始提供 API 與插件機制,但仍屬「分散式體驗」。

第三階段:平台之戰(2025 起):焦點轉為「全棧(Full-Stack)+原地(In-Context)」,讓 AI 直接進入人們使用的工作介面。

Google 與 AWS 的新產品,正象徵這場轉折:AI 不再是工具,而是整個工作空間的作業系統。

Google Gemini Enterprise:將 AI 變成「無程式碼工作台」

從工具到生態中心

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 表示,Gemini Enterprise 的目標是「讓每一位員工都能運用 Google AI 工作」。這不僅是新品牌,而是一個整合層,把原本分散的 AI 工具(如 Gemini CLI、Google Vids、Vertex AI 元件)都集中於單一介面。

Gemini Enterprise 以 Gemini 模型(含 Gemini 2.5) 為核心,可連接企業內外資料源,不僅支援 Google Workspace(Docs、Drive、Gmail),還能讀取 Microsoft 365、Salesforce 等平台的資料。這意味著,它不只是 Google 用戶的福利,而是一個跨平台協作的 AI 架構。

功能亮點:一個平台、三層操作

無程式碼工作台(No-Code Workbench)

任何員工都能用自然語言建立自動化流程,不需懂程式碼。

例如:「整理客戶回饋,生成報告並寄給行銷主管」——Gemini 會自動整合 Docs、Gmail 與 Sheets。預建與自建 Agent 共存

Google 提供可即用的深度研究、資料摘要、簡報生成等 AI 代理人(Agent)。

同時企業可導入第三方 Agent 或自行開發。治理與安全管理介面

企業管理員可透過視覺化儀表板設定權限、審核流程、追蹤資料流向,提升可控性。

價格方案

Gemini Enterprise 共有三種方案:

Standard / Pulse 版:每人每月 30 美元

Business 版:每人每月 21 美元(首年優惠)

目前包括澳洲的 Macquarie Bank、AI 法律平台 Harvey、巴西銀行 Banco BV 等企業已在試運行。

優勢與挑戰

優勢:

Google 擁有完整的語言理解與文件生態優勢。

可跨多平台存取資料,整合靈活。

無程式碼介面降低技術門檻。

挑戰:

若企業並非 Google 生態,用戶轉換成本高。

大型組織需評估內部資料治理與法遵問題。

平台高度整合可能導致「供應商鎖定效應」。

AWS Quick Suite:從後端到前端的戰略突圍

以「瀏覽器延伸層」切入

AWS 一向以強大的雲端基礎與後端 AI 工具聞名。其 Bedrock 平台讓開發者能建立、訓練、部署企業級 Agent,但欠缺使用者介面。Quick Suite 正是這個缺口的答案:AWS 的第一個「前端式」 AI 平台。

Quick Suite 是一組 Agentic AI 工具集,以 瀏覽器擴充套件(Chrome / Firefox) 運行,也能嵌入 Outlook、Word、Slack。AWS 副總裁 Swami Sivasubramanian 形容這是「進入全新工作時代的門票」。

模組化設計:五大組件

Quick Chat / Agent Builder

用戶可直接用對話方式建立自定義 Agent。Quick Sight

數據視覺化模組,延伸自 AWS QuickSight,支援即時圖表生成。Quick Research

可在內部文件或網路搜尋中撈取資訊並生成報告。Quick Flows

以自然語言指令設定例行任務(如「每週一寄出報表」)。Quick Automate

處理多步驟任務與跨系統資料協作。

AWS 宣稱其服務由多種基礎模型協同運行,支援 Snowflake、SharePoint、Databricks、Salesforce、ServiceNow、Google Drive、OneDrive 等資料來源,並能透過 MCP 伺服器 串接超過 1,000 種 SaaS 應用。

價格方案

Quick Suite 提供兩種方案:

Professional:每席每月 20 美元

Enterprise:每席每月 40 美元

AWS 已讓內部員工先行使用,聲稱能把「數週的數據分析任務縮短為數分鐘」,顯示其平台穩定性已經過驗證。

優勢與挑戰

優勢:

與 AWS Bedrock、Redshift、S3 等生態緊密連結。

作為「覆蓋層(overlay)」存在,無需取代現有應用。

資料安全與隱私保護符合企業級標準。

挑戰:

缺乏自家生產力套件(如 Office / Workspace)生態。

- 整合異構系統時需確保穩定性與即時性。

- 若定位不夠清晰,可能被視為「ChatGPT 的企業版本複製品」。

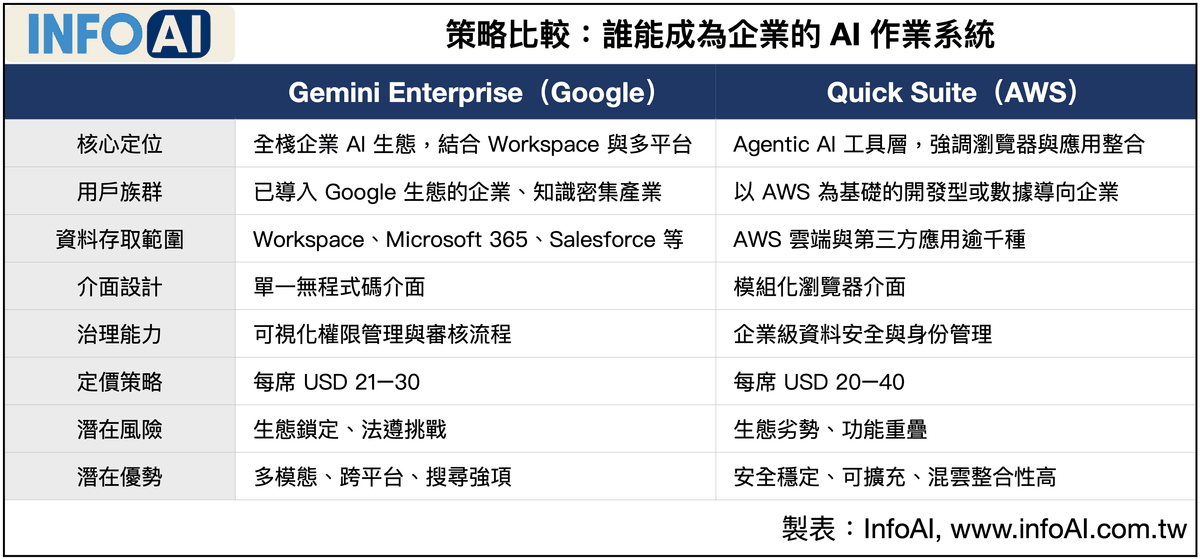

策略比較:誰能成為企業的 AI 作業系統

整體觀察

Google 在使用者體驗與整合性上較領先,AWS 在資料安全與混雲兼容性更具優勢。

最終勝負取決於誰能讓 AI 更自然地「融入工作流程」而非「干擾工作流程」。

從平台戰看到人機共事的未來

AI 進入企業,不只是生產力工具升級,而是重新塑造「工作」的定義。在 Gemini Enterprise 或 Quick Suite 的環境裡,AI 不再是被呼叫的助手,而是「主動參與的同事」,能記住任務、調度資料、預測需求。

這樣的變化帶來三個深遠影響:

決策節奏加快但風險放大

當 AI 幫助員工即時整合資訊、生成結論,決策速度暴增。但若缺乏審核流程,也可能放大錯誤。職能邊界模糊化

行銷、數據、行政之間的分工將被重組。懂 prompt、懂流程設計的員工,將成為企業新中樞。AI 納入公司治理結構

未來企業的資訊安全委員會,可能需新增「Agent 使用稽核」或「自動化倫理規範」等章節。

中小企業的導入契機與策略

有些中小企業已完成雲端化,但有更多仍停留在觀望與試用測試階段。Gemini Enterprise 與 Quick Suite 的出現,為中小企業提供一個更便捷的轉型契機。

機會

- 低門檻導入 AI 自動化

透過無程式碼介面,中小企業也能建立自動報表、客服回覆或專案追蹤流程。 - 跨語系支援強化

新平台支援繁體中文介面與在地部署,降低語言落差。 - AI 代理助力跨部門協作

企業可建立「虛擬專案經理」或「法務摘要員」,減輕行政負擔。

挑戰

資料主權與個資法遵

企業需明確界定哪些資料可上雲、哪些僅限內部存取。遺留系統整合問題

許多企業仍依賴舊式 ERP 或自建資料庫,整合難度高。文化與採納成本

員工若不信任 AI 結果,平台再強也難推動。

策略建議

- 從部門試點開始(Pilot):以客服、行銷、報表等單位為先行者。

- 設立 AI 治理小組:包含 IT、法務、人資,制定 Agent 使用規範。

- 避免單一平台依賴:採多雲策略,保留可切換彈性。

- 強化在地化與產業語料訓練:讓 Agent 能理解本地專有名詞與流程。

編輯觀點|從「使用 AI」到「在 AI 中工作」

過去我們談 AI,多半用的是「工具」隱喻:它像文書軟體、像助理、像資料庫。我們「使用」它,並維持人與機器的距離。但 Gemini Enterprise 與 Quick Suite 的出現,宣告這種距離正被消融。AI 不再被放在螢幕的一角,而是滲入整個工作環境。未來的上班族,可能在「AI 環境」中工作,就像今天的我們在網際網路中生活一樣自然。

這個轉折,看似技術升級,實際上是一場 工作哲學的變革。在「使用 AI」的時代:人是主導者,輸入指令、設定邏輯、等待結果,AI 是被動的。而「在 AI 中工作」的時代:AI 成為持續在場的共同體,它記得上下文、能主動建議、能呼叫其他代理人完成任務。它不再只是執行命令,而是協調決策。這讓我們第一次必須思考:「什麼是與 AI 共事?」

從效率到對話:工作的語言改變了。當 AI 能理解上下文與目標,我們不再需要透過格式化命令,而是用自然語言「討論」任務。這使得工作變成一種「與 AI 協作的對話」。員工不只是交付任務,而是要學會引導思維:如何讓 AI 走在正確方向上。這種技能被稱為「Prompt Orchestration(提示編導)」:不是單一指令,而是設計一連串思考路徑。

這種互動,將讓職場溝通方式產生微妙的變化。未來的會議紀錄、提案草稿、報告初稿,可能都不是「誰寫的」,而是「哪個 AI 協作群組生成的」。在這樣的環境裡,人類的價值不在執行,而在決策、判斷與價值選擇。

從管理到治理:企業結構重寫中。AI 平台滲透企業內部,最大的挑戰不是技術,而是治理。一旦每位員工都能調用公司資料庫、指揮代理人、發出自動化指令,權限邊界與責任歸屬將變得模糊。這會迫使企業建立新的規範:

誰能創建 Agent?

哪些資料能被 AI 調用?

若 AI 生成錯誤決策,責任歸誰?

過去的企業組織以「流程」為主體,而 AI 平台化的企業,將以「網絡」為主體。管理層的角色,從監督轉為治理:確保透明度、審計能力與資料倫理。AI 不只改變工作內容,也在改寫組織的權力結構。

從技術到倫理:AI 社會的默契正在形成。當 AI 參與越深,人類的行為也被它重塑。我們會不自覺地調整語言、節奏與決策方式,以配合 AI 的推理邏輯。換句話說,AI 不只是工具,而是新的「社會規範製造者」。企業必須意識到,這並非純粹技術議題,而是關乎文化與倫理。例如:

AI 是否應主動提醒員工決策偏誤?

若 AI 預測客戶風險,是否應由人類審核後再行動?

當 AI 在工作場景中「無所不在」,隱私與自主性應如何維持?

這些問題都標誌著:AI 時代的職場倫理,不再是單向命令,而是一種共識協作。

人類價值的再定義。我們正在從「做事」轉向「讓事發生」。AI 幫我們完成了大量的重複任務,使人類得以回到真正需要思辨與判斷的層面。也因此,「思考力」將成為未來工作的稀缺資產。能夠設計問題、批判輸出、判斷真偽的員工,將取代懂工具的員工。

台灣企業在這場轉型中,若能從「導入技術」轉向「培養思考文化」,那才是真正的競爭力。AI 的最終目標,不是讓人更聽話,而是讓人更聰明。

延伸閱讀

Google launches Gemini Enterprise AI platform for business clients

https://www.reuters.com/business/google-launches-gemini-enterprise-ai-platform-business-clients-2025-10-09/

Google Agentspace is becoming Gemini Enterprise: a new AI platform for work

https://www.androidcentral.com/apps-software/ai/google-agentspace-is-becoming-gemini-enterprise-a-new-ai-platform-for-work

Google ramps up its 'AI in the workplace' ambitions with Gemini Enterprise

https://techcrunch.com/2025/10/09/google-ramps-up-its-ai-in-the-workplace-ambitions-with-gemini-enterprise/

The next AI battleground: Google’s Gemini Enterprise and AWS’s Quick Suite bring full-stack, in-context AI to the workplace

https://venturebeat.com/ai/the-next-ai-battleground-googles-gemini-enterprise-and-awss-quick-suite

FAQ|關鍵問答

Q1:Google Gemini Enterprise 與 AWS Quick Suite 的最大差別是什麼?

Gemini Enterprise 是完整整合於 Google Cloud 與 Workspace 的「全棧平台」,偏向知識密集型組織。Quick Suite 則是以瀏覽器與應用擴充為主的「輕量 overlay 平台」,著重混雲與資料分析。

Q2:這些平台與 OpenAI Enterprise 或 Microsoft Copilot 有何關係?

它們都是企業級 AI 平台,但定位略有不同:OpenAI Enterprise 偏重模型能力與 API;Copilot 深嵌於 Microsoft 生產力套件;Gemini 與 Quick Suite 則主攻「跨平台協作」。

Q3:企業若要導入 Gemini Enterprise,需要做哪些準備?

建議企業先盤點內部的資料類型、應用系統、跨部門協作流程,評估哪些任務適合導入 AI agent,再規劃資訊安全、權限設計及人員訓練。與 Google 認證的整合夥伴合作,可降低導入門檻與風險。

Q4: Gemini Enterprise 支援哪些第三方平台整合?

目前 Gemini Enterprise 可直接串接 Google 自家雲端服務,也支援 Microsoft 365、Salesforce 等常見商務平台。未來預期將陸續加入更多 ERP、CRM 及產業專屬軟體 API。

企業導入時應該考量什麼?

Q5: Gemini Enterprise 如何保障企業資料安全?

Google 強調多層次安全機制,包括資料加密、權限控管、審計追蹤、資料遮罩等功能,並支援企業專用雲(VPC)、身份驗證及合規標準,確保企業機敏資訊不外流。

Q6:這會影響未來的工作型態嗎?

AI 代理將漸漸成為虛擬同事。決策過程會更快、流程更自動化,但也需新的治理機制來防止誤用與偏差。Gemini Enterprise 強調「人機協作」,目標是讓 AI 代理人分擔重複、瑣碎的工作,釋放人力專注於決策、創新和專業溝通。企業應從流程再造與組織協作角度,善用 AI 工具,而非單純以減少人力為出發點。

Q7:台灣企業可以從哪裡開始?

可從現有的 Google Workspace 或 AWS Bedrock 基礎著手,先部署單一場景(如客服自動化),再逐步擴展。重點不在「導入哪個平台」,而是「如何讓 AI 成為團隊文化的一部分」。台灣企業在導入時需特別關注資料主權(Data Sovereignty)、地區法規、跨境資料傳輸安全,以及語言與產業在地化需求。建議評估供應商的本地支援能力,以及平台能否貼合產業特定流程。

Q8: Gemini Enterprise 如何收費?

Google 尚未公布完整收費細節。外媒報導多提及將採取「按用戶席次」月費模式,但實際費用會依企業規模、應用深度、客製化程度與資料處理需求而異,建議直接洽詢 Google 或合作夥伴以取得正式報價。

版權聲明與授權須知

本內容由 InfoAI 擁有著作權。若您有引用、轉載或任何商業用途的需求,請來信聯絡: contentpower688@gmail.com。

AI 內容合作/供稿服務

AI 趨勢太快,內容產能跟不上?InfoAI 專注於將市場動態與報告,轉化為 專業、好讀、可信賴的內容。 contentpower688@gmail.com —— 讓我們成為你的 AI 內容合作夥伴。

如果你覺得這篇解讀對你有幫助,歡迎訂閱 InfoAI 電子報,我們將持續為你精選 全球 AI 新聞與趨勢洞察,幫助你看懂新聞背後的真正意義。也別忘了加入透過[QRCode]/[按鈕]加入 Line 社群 ,隨時掌握值得關注的 AI 發展與專業觀點。

AI 協作聲明:

本篇文章由 InfoAI 團隊策劃,並透過人工智慧工具協助資料整理與內容撰寫,最終內容由編輯進行人工審閱與優化。

InfoAI 是針 AI 產業新聞進行精選與解讀的媒體

我們每日追蹤全球技術與商業動態

透過收集、比對驗證與分析

將複雜訊息轉為能落地的決策建議

幫助讀者在最短時間看懂趨勢、做出更好的選擇

內容原力 ContentPower|化繁為簡的知識出版商

您的長期成長知識夥伴

我們將龐雜的知識轉化為清晰易懂、容易吸收的學習資源

成為陪伴您持續前進的力量