精選解讀|近視鏡片進駐智慧眼鏡的未來想像

精選解讀|近視鏡片進駐智慧眼鏡的未來想像

從光學技術到市場潛力,智慧眼鏡如何為近視族群開啟新視界?

InfoAI 編輯部

近視與智慧眼鏡的交會:全球共同痛點

在台灣,近視早已不是個人困擾,而是一種社會現象。根據衛福部與教育部統計,高中生近視率突破 80%,成年人平均也有超過一半需要配戴眼鏡。這個數字放眼東亞同樣驚人——日本、韓國與中國都面臨相似情況,近視幾乎成為日常生活的一部分。

這龐大的群體正是智慧眼鏡產業必須直面的挑戰。過去十年,市場上不乏智慧眼鏡的嘗試:從 Google Glass 的先鋒實驗,到 Meta 與 Ray-Ban 強調時尚設計的跨界合作,再到 Rokid、Viture 主打沉浸式影音娛樂的創新探索。雖然產品樣貌不斷演進,但近視族群卻始終被排除在最佳體驗之外。因為在戴智慧眼鏡時,他們往往還需要額外再戴一副近視眼鏡——笨重、麻煩,甚至直接削弱了沉浸感。

因此,「能否將近視鏡片整合進智慧眼鏡」成為產業的核心突破點。這背後不僅是光學與電子工程的技術挑戰,更是一場攸關市場規模的戰役。誰能率先為近視者解決這道痛點,誰就有可能握住智慧眼鏡普及的真正鑰匙。

技術演進:從笨重外掛到自動對焦

要理解這個議題的重要性,首先得回顧智慧眼鏡在「近視調整」上的技術路徑。從最初的笨重外掛,到今天逐漸成熟的液晶可變焦,每一次演進都透露出產業追求普及化的努力。

1. 外掛鏡片:過渡時期的尷尬解法

在智慧眼鏡剛問世時,廠商提供的解決方案並不優雅。使用者需要額外訂製鏡片模組,插入智慧眼鏡中才能看清楚畫面。雖然能解決部分問題,但實際體驗卻大打折扣:重量增加、攜帶不便、外觀笨重,更無法對應不同度數需求。這樣的方式,只能算是過渡期權宜之計。

2. 內建度數調整:Rokid 與 Viture 的突破

隨著市場逐漸成熟,部分品牌開始嘗試在鏡片本體內建調整機構。Rokid Max 允許 0D 至 –6D 的旋鈕調整,Viture Pro 則採光學補償,兩者都讓使用者不必再疊戴兩副眼鏡。雖然便利性大幅提升,但仍存在兩大限制:一是無法像專業驗光般精確到每 0.25D,二是高度近視與散光仍難以支援。

3. 液晶可變焦與自動對焦:下一世代的希望

真正具顛覆性的突破,來自液晶可變焦技術與眼動追蹤結合。芬蘭 IXI 的原型機能在 0.2 秒內自動調整焦距,台灣陽明交大則研發出梯度折射率液晶鏡片,使用者只需輕觸鏡腳即可切換焦距。這些創新正在模擬人眼的自然調節,為智慧眼鏡邁向大眾市場打下基礎。

從以上這些技術顯示,智慧眼鏡正從「靜態度數」邁向「動態自動對焦」,甚至可能結合 AI 驗光與健康監測,改寫整個眼鏡產業格局。

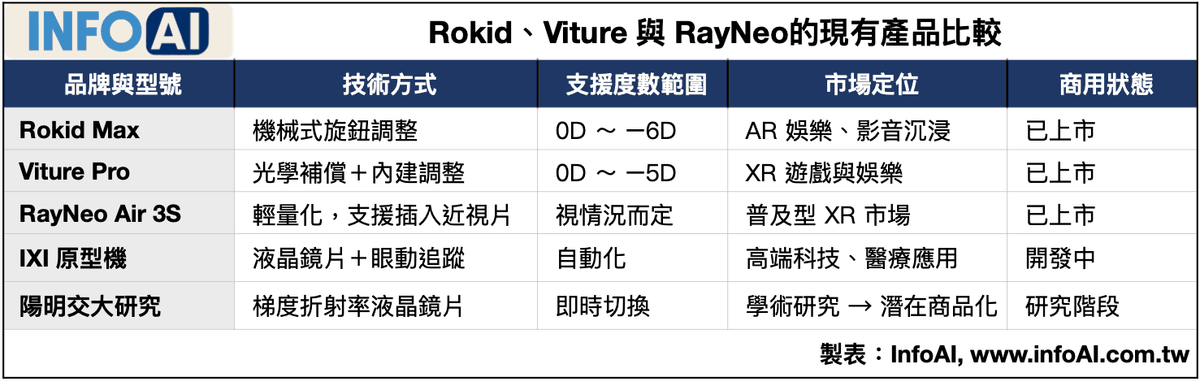

現有產品比較:誰搶得先機?

接著,讓我們檢視目前市面上有哪些產品已經踏出第一步,並比較它們的技術與市場定位。

可以看出,現階段的商業化產品多停留在「機械或光學調整」階段,真正的「自動對焦」仍在研發。這也意味著市場仍處於技術過渡期,誰能率先跨過這道門檻,將決定未來的市場格局。

IXI 與陽明交大的液晶可變焦突破

芬蘭新創 IXI 與台灣陽明交大的研究代表了智慧眼鏡的下一個方向:

IXI 的眼動追蹤液晶鏡片,能精準感知使用者視線焦點,並快速調整焦距,解決多焦眼鏡的不便。

陽明交大的梯度折射率液晶鏡片,則透過控制電場讓光線折射率改變,模擬人眼水晶體的聚焦能力。這不僅能應用於智慧眼鏡,未來甚至可能延伸到醫療輔具。

這些研究顯示,亞洲與歐洲在新世代光學技術上各有突破,台灣更有機會憑藉光學與半導體供應鏈優勢,在全球市場取得一席之地。

消費者體驗:便利性與沉浸感的提升

技術進步的背後,最重要的還是使用者的感受。若智慧眼鏡要進入大眾市場,它必須回答一個問題:近視者戴上去是否真的方便?

對於消費者而言,最大的改變就是「一副眼鏡就夠」。不必再疊戴,不必再隨身攜帶鏡片模組。這不僅是便利性,更是一種心理上的解放。未來智慧眼鏡若能直接調整度數,將極大化日常使用的便利。

此外,沉浸感的提升同樣顯著。疊戴鏡片容易造成畫面失真與重影,而內建調整或液晶自動對焦,能讓影像更加自然清晰。在遊戲與 AR/VR 體驗中,畫面是否「自然」至關重要。當近視者不再受限於額外鏡片,沉浸感將大幅提升。對於遊戲與影音娛樂而言,這是關鍵的一步。

從藍光到重量的健康挑戰

但任何新技術的普及都伴隨疑慮。智慧眼鏡要解決的不只是近視問題,還得處理健康風險:

藍光暴露:智慧眼鏡長時間播放內容,可能增加眼睛疲勞與乾眼症風險。

重量壓力:鏡框過重會造成鼻樑壓迫,降低佩戴意願。

視力依賴:智慧眼鏡頻繁調整焦距,是否會影響自然視力調節?這仍待醫學研究驗證。有醫師擔心長時間仰賴智慧眼鏡的調整,是否會影響眼睛自然的調節功能。

這些挑戰不僅攸關使用者健康,也會影響產品能否成為「日常眼鏡」。智慧眼鏡未來有機會整合健康功能,提供以下的服務:

監測使用者視力變化並提醒驗光。

自動調整焦距,減少眼睛疲勞。

甚至能結合 AI 提供個人化護眼建議。

市場需求潛力龐大與採納障礙

那麼,即使有一些健康風險挑戰存在,為什麼業者仍然如此積極投入?答案在於龐大的市場潛力。

AR/VR 市場與近視鏡片結合的商機:全球 AR/VR 市場預計 2030 年突破 3000 億美元,而近視人口高達 25 億人。兩者相加,代表著一個足以改變產業版圖的巨大藍海。

東亞市場成為智慧眼鏡的首要戰場:東亞市場特別值得關注。台灣、中國、日本與韓國的高近視率,讓這裡成為智慧眼鏡的「天然實驗場」。同時,這些地區的消費者對新科技接受度高,讓廠商能更快試水溫。而傳統眼鏡品牌如寶島眼鏡、依視路,可能面臨新競爭;同時也有機會透過合作轉型,進軍智慧眼鏡市場。

然而,普及化仍受制於三大障礙:價格、外觀與續航力。現有產品多落在 500–1000 美元區間,加上笨重的設計與有限的電池續航,仍讓大眾裹足不前。

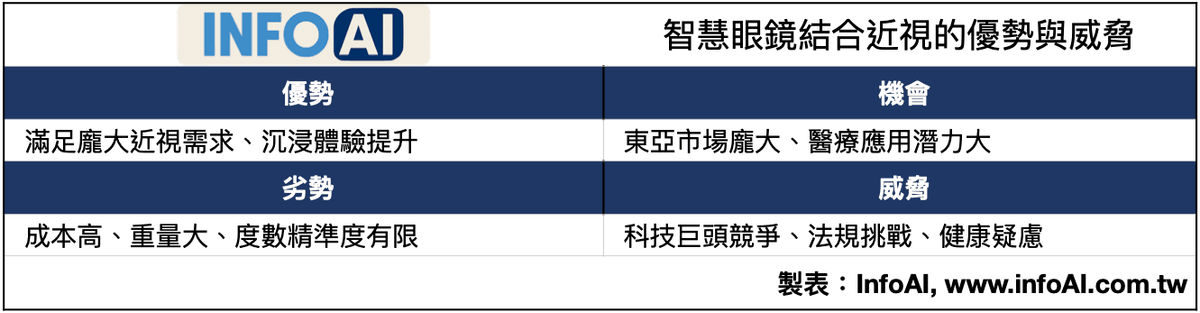

SWOT 分析:智慧眼鏡結合近視的優勢與威脅

台灣的角色:從學術突破到供應鏈心臟

在這場全球競爭中,台灣並非旁觀者。

首先是學術突破。陽明交大的梯度折射率液晶鏡片研究,已獲國際矚目,顯示台灣在光學基礎研究上的實力。

其次是產業優勢。台灣在光學元件、半導體與顯示器領域的全球地位,讓其成為國際品牌不可或缺的供應鏈夥伴。這意味著,無論技術如何演進,台灣都有機會參與其中。

未來五年:智慧眼鏡的可能劇本

綜合技術與市場脈絡,未來五年可能的發展路徑如下:

短期(1–2 年):Rokid、Viture 等產品持續推廣娛樂應用,吸引早期採用者。

中期(3–5 年):液晶可變焦技術商品化,價格逐步下降,進入更廣泛市場。

長期(5 年以上):智慧眼鏡與醫療驗光整合,可能取代部分傳統眼鏡功能,成為「日常+醫療輔具」。

結語:智慧眼鏡的新時代

智慧眼鏡的未來能否成功,不在於炫目的功能,而在於它是否能解決近視族群的日常需求。當一副眼鏡能同時滿足「看得清楚」與「智慧互動」,它就不再是小眾玩具,而是新世代的必需品。智慧眼鏡若只定位為「娛樂裝置」,將難以走入主流。但一旦能解決近視族群的核心需求,它將成為真正的大眾產品

對消費者,這是一種便利,這意味著「一副眼鏡解決所有需求」;對科技愛好者,則是人機互動的新突破;對科技產業,這是一場藍海競賽;對台灣而言,這是一次走上全球舞台的機會。

或許在不久的將來,我們將不再區分「近視眼鏡」與「智慧眼鏡」,因為它們已經合而為一,是同一副眼鏡,為我們開啟新的視界。

FAQ|關鍵問答

Q1:智慧眼鏡真的能完全取代近視眼鏡嗎?

目前市面上產品大多僅能調整常見度數(0D 至 –6D),對於高度近視或散光者仍有限制。因此短期內無法完全取代傳統近視眼鏡,但隨著液晶鏡片與 AI 驗光技術成熟,長期來看有可能部分取代。

Q2:液晶可變焦眼鏡什麼時候能上市?

目前 IXI 與陽明交大等團隊仍在研發階段,最快需 2–3 年才可能進入商業市場。初期價格可能偏高,但隨著供應鏈成熟,成本有望下降。

Q3:智慧眼鏡長時間使用會傷眼睛嗎?

藍光與重量是主要風險來源。若廠商能在藍光過濾與舒適設計上做優化,將降低傷害。不過醫學界仍建議避免長時間連續使用。

Q4:台灣在智慧眼鏡產業有何優勢?

台灣擁有世界級的光學、半導體與顯示器供應鏈,加上學術研發成果,有望成為全球智慧眼鏡供應鏈的重要基地,甚至可能出口液晶可變焦鏡片技術。

Q5:智慧眼鏡價格會不會太高?

現有產品價格約落在 500–1000 美元。隨著量產與市場成熟,價格有望下探至消費級水準,讓更多人能負擔得起。

Q6:未來五年內,智慧眼鏡會普及嗎?

短期內仍屬於科技愛好者與專業玩家市場,但若近視族群痛點被解決,加上醫療應用拓展,智慧眼鏡有望在五年內走向更廣泛的普及。

參考資料:

Rokid Max – Global Official Site

https://global.rokid.com/products/rokid-max

RayNeo Air 3S Prime Day Deal – AndroidCentral

https://www.androidcentral.com/gaming/virtual-reality/rayneo-air-3s-prime-day-deal-2025

These autofocus glasses could soon make bifocals obsolete by tracking your eyes in real time – TechRadar

https://www.techradar.com/health-fitness/these-autofocus-glasses-could-soon-make-bifocals-obsolete-by-tracking-your-eyes-in-real-time

陽明交大團隊發表梯度折射率液晶鏡片技術

https://www.facebook.com/technewsinside/posts/1192376896263854

Global AR/VR Market Size Forecast – Statista

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size

版權聲明與授權須知

本內容由 InfoAI 擁有著作權。若您有引用、轉載或任何商業用途的需求,請先來信 contentpower688@gmail.com 申請授權。

AI 內容合作/供稿服務

AI 趨勢太快,內容產能跟不上?InfoAI 專注於將市場動態與報告,轉化為 專業、好讀、可信賴的內容。 contentpower688@gmail.com —— 讓我們成為你的 AI 內容合作夥伴。

如果你覺得這篇解讀對你有幫助,歡迎訂閱 InfoAI 電子報,我們將持續為你精選 全球 AI 新聞與趨勢洞察,幫助你看懂新聞背後的真正意義。也別忘了加入透過[QRCode]/[按鈕]加入 Line 社群 ,隨時掌握值得關注的 AI 發展與專業觀點。

AI 協作聲明:

本篇文章由 InfoAI 團隊策劃,並透過人工智慧工具協助資料整理與內容撰寫,最終內容由編輯進行人工審閱與優化。

InfoAI 是針 AI 產業新聞進行精選與解讀的媒體

我們每日追蹤全球技術與商業動態

透過收集、比對驗證與分析

將複雜訊息轉為能落地的決策建議

幫助讀者在最短時間看懂趨勢、做出更好的選擇