深度報導|辦公室已死,體驗永生:智慧辦公室如何引爆下一場商戰?

深度報導|辦公室已死,體驗永生:智慧辦公室如何引爆下一場商戰?

當混合工作掀起空間革命,智慧辦公室不再只是科技堆疊,而是決定企業能否吸引人才、提升效率、接軌 ESG 的關鍵戰場。

本文深入解析智慧辦公室的最新發展,從 IoT 感測器、數據驅動決策到 AI 個人化體驗,帶你理解辦公室如何從「成本中心」進化為「策略資產」。我們將探討全球巨頭的戰略盤算、台灣的機會與挑戰,以及企業可採行的三階段導入策略,幫助你掌握下一波空間革命的商業價值與競爭優勢。

作者=睿客

從「蚊子館」到「智慧辦公室」

許多企業正面臨共同的窘境:斥資打造的辦公室,卻不再吸引員工。混合工作(Hybrid Work)的彈性,使得辦公空間淪為昂貴的「蚊子館」。然而,問題的核心或許不是「要不要進辦公室」,而是傳統的辦公室設計,早已不符合當前時代需求。

這不再只是租金與坪效的問題,而是一場關乎企業競爭力的「空間策略」革命。真正的答案,藏在「智慧辦公室」(Smart Office)之中。它不僅僅是 IoT 感測器、自動化窗簾與智慧照明的堆疊,而是一個能感知、能思考、能與人互動的「智慧生命體」。

智慧辦公室透過數據洞察需求、優化體驗、提升協作,將空間從「成本中心」徹底轉化為「策略資產」。這場寧靜革命,將重新定義工作體驗,並決定未來十年的商業競賽誰能留住人才,誰會在效率與創新中出局。

智慧辦公室的核心價值再定義|不只是聰明,而是「懂你」

長久以來,我們對辦公室的升級想像,多半停留在更快的網路、更符合人體工學的桌椅,或是更具設計感的裝潢。這些改良固然重要,卻都屬於被動式的優化。然而,「智慧辦公室」的出現,標誌著一場從「被動」到「主動」、從「通用」到「個人化」的根本性變革。它的核心價值,不在於安裝了多少高科技設備,而在於它是否真正「懂你」。

從自動化建築到「響應式環境」的躍遷

過去的「智慧建築」或「樓宇自動化」,其核心理念是「集中控制」,由中央系統管理燈光、空調、門禁,目標是提升管理效率與節能。然而,今日我們所談論的「智慧辦公室」,。它將焦點從「建築管理者」轉移到「空間使用者」身上,目標是創造極致的個人化體驗。這背後的關鍵驅動力,是三大技術的完美融合:

過去的辦公室升級,多停留在更快的網路、更符合人體工學的桌椅或更具設計感的裝潢,這些改良固然重要,但依然屬於被動式優化。智慧辦公室則代表從「被動」到「主動」、從「通用」到「個人化」的根本變革。其核心價值已轉變為「響應式環境」(Responsive Environment),不在於裝設多少高科技設備,而在於是否真正「懂你」。

無所不在的物聯網(IoT):

傳統辦公室的數據是靜態的,例如租金、面積。智慧辦公室則充滿了動態數據。成千上萬的 IoT 感測器,如同建築的神經末梢,持續不斷地收集著各種資訊。這包括:

環境感測器: 即時監測溫度、濕度、二氧化碳濃度、懸浮微粒(PM2.5)與總揮發性有機化合物(TVOCs),確保空氣品質永遠在最佳狀態。

佔用感測器(Occupancy Sensors): 透過紅外線、影像辨識或藍牙信標,精準掌握每一張辦公桌、每一間會議室、甚至每一個角落的使用情況。

照明感測器: 偵測室內自然光的強度,自動調節人工照明的亮度與色溫,不僅節能,更能營造符合人體生理時鐘的健康光環境。

強大的數據分析與人工智慧(AI):

如果 IoT 感測器是神經,那麼 AI 大腦就是中樞。它負責解讀從感測器傳來的海量數據,將其轉化為有意義的洞見與行動。

空間使用優化: AI 可以分析出辦公室內最熱門與最冷門的區域,讓管理者重新思考空間佈局,將閒置空間轉化為高價值的協作區或休憩區。

預測性維護(Predictive Maintenance): AI 能根據空調壓縮機的運轉數據,預測其可能在兩週後發生故障,並自動通知維修人員,將被動的「叫修」為主動的「預防」。

個人化體驗: 當你走進預定的會議室時,系統早已根據你的偏好,將燈光、空調、窗簾調整到你最舒適的狀態。你的手機 App 會在你即將遲到時,自動為你保留會議室,並通知與會者。

無縫的軟硬體整合平台:

一個真正「懂你」的系統,必須打破各自為政的資訊孤島。智慧辦公室平台將門禁、會議室預定、環境控制、訪客管理、內部通訊等所有功能,全部整合在一個統一的 App 或介面中。員工不再需要在多個系統之間切換,所有需求都能在一個平台上得到滿足,實現真正的「無摩擦體驗」(Frictionless Experience)。

這種從「自動化」到「響應式」的轉變,意味著辦公室不再是一個冰冷的物理空間。它變成了一個有感知、有記憶、甚至有預測能力的夥伴。它知道你喜歡坐在窗邊,也知道週五下午的創意角落總是高朋滿座。它能主動為你解決問題,而不是等你發出指令。這就是智慧辦公室的真正威力——它不只提供一個工作的場所,更提供一種前所未有的、被理解、被賦能的「工作體驗」。

數據驅動的商業革命|當辦公室成為企業的「策略儀表板」

傳統上,企業財務報表中的「租金支出」,一直被視為沉重的營運成本。然而,在智慧辦公室的框架下,這個觀念將被徹底顛覆。透過數據的賦能,辦公空間不再只是花錢的「負債」,而是能夠創造巨大價值的「策略資產」。它就像一個即時更新的「策略儀表板」,為企業主在人才、營運和財務三大核心戰場上,提供前所未有的決策依據。

一、空間即服務(Space as a Service):不動產成本的極致優化

在混合工作的時代,精準掌握空間使用率,已成為企業控制成本的關鍵。傳統的估算方式極為粗糙,但智慧辦公室的佔用感測器,能提供精確到「每張桌子、每分鐘」的數據。這將帶來三個層面影響:

告別浪費

根據全球辦公空間研究機構 Leesman 的數據,即使在疫情前,全球辦公室的平均使用率也僅有 50% 到 60%。這意味著將近一半的租金被白白浪費。智慧辦公室能清楚呈現哪些區域長期閒置,讓企業果斷縮減不必要的租賃面積,或將其轉租,直接節省數百萬甚至數千萬的年租金。動態定價

對於共享辦公空間或大型企業內部場域,可以實現「空間即服務」的動態定價模型。就像 Uber 在尖峰時段會調漲價格一樣,最熱門的會議室或專案空間可以設定更高的內部計價,促使團隊更有效率地使用資源,提升整體智慧辦公室的營運效益。數據驅動的未來規劃

當企業需要設立新據點或重新規劃總部時,不再需要依賴猜測。累積的空間使用數據,將成為最可靠的規劃藍圖,可精準預測未來需要多少辦公桌、多少會議室,以及什麼類型的協作空間,避免過度投資或空間不足的窘境。

根據以上的三個影響層面,想要促進智慧辦公室空間使用率,可以藉由以下三個步驟實現:

步驟 1|告別浪費

全球平均使用率僅 50%–60%(來源:Leesman)

藉由智慧辦公室佔用感測器能揭露閒置空間

企業可縮減不必要的租賃面積,或將空間轉租

直接節省數百萬甚至數千萬年租金

步驟 2|效率提升,動態定價

建立「空間即服務」的彈性收費模式

熱門會議室、專案空間可設定更高內部計價

像 Uber 尖峰時段調價,促使資源更有效利用

提升共享辦公與大型企業的營運效益

步驟 3|數據驅動規劃

空間使用數據成為可靠規劃藍圖

精準預測:未來需要多少辦公桌、會議室、協作空間

避免過度投資與空間不足的兩極風險

支撐企業新據點設立與總部改造決策

二、提升人才密度:打造吸引頂尖人才的「磁力場」

史丹佛大學經濟學家尼古拉斯·布魯姆(Nicholas Bloom) 的研究指出,強制要求員工每週五天返回辦公室,可能導致高達 10% 的人才流失。在人才爭奪日益激烈的今天,一個能提升幸福感與生產力的智慧辦公室,本身就是最強大的招募與留才工具。

量化的健康與福祉

哈佛大學公衛學院的「健康建築」(Healthy Buildings)計畫研究證實,在通風良好、二氧化碳濃度較低的環境中,員工的認知功能分數可提高 61%。智慧辦公室能將這些健康指標(如空氣品質、光照、噪音水準)數據化與透明化,清楚展現企業對員工身心健康的承諾。賦予選擇權與自主性

智慧辦公室的 App,讓員工能輕鬆找到並預約符合當下需求的工作環境——需要專注時,可預約安靜的個人工作間;需要腦力激盪時,可選擇配備數位白板的協作空間。這種高度的自主性與掌控感,是提升工作滿意度與人才留任的關鍵因素。促進「有意義的碰撞」

AI 可以分析不同團隊成員的協作網絡與行事曆,策略性地建議他們在茶水間、咖啡區等「第三空間」中不期而遇,創造非正式交流,進而激發意想不到的創新火花。

三、接軌 ESG 浪潮:從永續建築到企業公民

在全球追求淨零碳排的浪潮下,企業的 ESG(環境、社會、公司治理)表現,已成為影響投資人、消費者與求職者選擇的重要指標。智慧辦公室正是實踐 ESG 的最佳場域。

環境(Environmental)

智慧照明與溫控系統能根據實際使用情況與外部天候,將能源消耗降低 25% 至 50%。這不僅節省電費,更是企業邁向碳中和的具體貢獻,有助於取得 LEED(能源與環境設計先導) 或 WELL(健康建築標準) 等國際綠建築認證,進一步提升企業形象。社會(Social)

透過打造健康、人性化的工作環境,關懷員工身心福祉,本身就是企業社會責任的最佳體現。一個將員工視為最重要資產的企業,自然能贏得社會尊敬與肯定。治理(Governance)

數據化的管理模式,讓辦公室營運與維護更加透明、高效,能減少人為疏失與資源浪費,並提升公司的治理水準。

總之,智慧辦公室的數據革命,讓企業主首次能像分析財務報表一樣,精準分析與管理其物理空間。辦公室不再是一個模糊、難以衡量的成本黑洞,而是一個清晰、可控、能持續創造價值的策略儀表板,驅動企業在 21 世紀的激烈競爭中脫穎而出。

全球巨頭的盤算|從 Google 到西門子,誰在主導這場萬億美元的賽局?

智慧辦公室市場目前正處於高速擴張階段,預計在 2030 年將突破 1,000 億美元,成為新興產業中的指標性領域。這塊巨大的蛋糕,正吸引來自不同領域的產業巨頭爭相投入。

根據權威市調機構 Grand View Research 的報告,2024 年全球智慧辦公室市場規模已達約 539 億美元,並預計將以高達 13.9% 的年複合成長率(CAGR)快速成長,至 2030 年將達到約 1,138 億美元的驚人規模。另有研究報導預估,市場將在 2034 年達到千億美元的里程碑。雖然不同機構的預測模型略有差異,但各方的共識均指出:智慧辦公室市場正展現強勁且持續的成長趨勢。

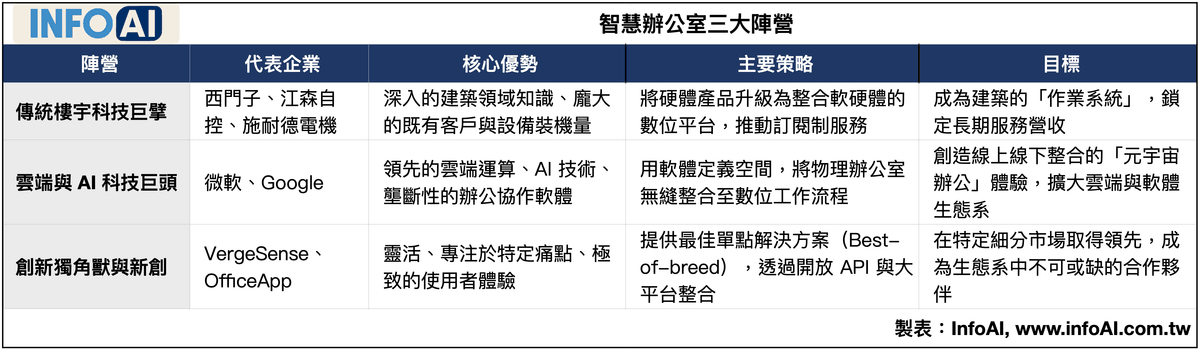

這場賽局的玩家主要可分為三大陣營:傳統樓宇科技巨擘、引領雲端與 AI 的科技巨頭,以及靈活創新的新創公司。他們各自擁有不同的優勢與策略,共同形塑未來智慧辦公室的發展樣貌。

陣營一:傳統樓宇科技巨擘,從硬體製造商到平台服務商的華麗轉身

西門子(Siemens)、江森自控(Johnson Controls)、施耐德電機(Schneider Electric)與漢威聯合(Honeywell)這些百年工業巨頭,過去是辦公大樓中暖通空調(HVAC)、消防與安防等硬體設備的霸主。如今,面對數位化浪潮,他們正積極展開一場「從賣鐵皮到賣服務」的深刻轉型。

西門子(Siemens)

透過旗下「Siemens Smart Infrastructure」部門,推出名為「Building X」的開放式數位業務平台。它不僅整合西門子自家的硬體,也能接入第三方設備,目標是成為建築領域的「作業系統」。此外,他們收購的智慧辦公應用 Comfy 與物聯網數據平台 Enlighted,更是深入使用者體驗層的兩大王牌,提供從空間預約到室內定位的完整解決方案。江森自控(Johnson Controls)

其核心產品是名為「OpenBlue」的數位平台。江森自控的策略強調「AI 驅動」,利用 AI 演算法分析來自全球數百萬個感測器的數據,為主動式維護、能源優化與空間規劃提供決策支援。他們與微軟在 Azure 雲端與 AI 領域的深度合作,也是其平台化策略的重要支撐。策略核心

這些傳統樓宇科技巨擘的最大優勢,在於對建築物理環境的深刻理解,以及在全球主要建築中既有的龐大裝機量。他們的策略,是以既有客戶基礎為槓桿,將過去一次性的硬體銷售,升級為持續性的軟體訂閱與數據服務,進而鎖定長期營收來源,鞏固其在智慧辦公室生態系的主導地位。

陣營二:雲端與 AI 科技巨頭,用軟體重新定義空間

以微軟(Microsoft)和 Google 為首的科技巨頭,從另一個角度切入戰場。他們不製造空調或感測器,但掌握了最核心的雲端運算、AI 演算法與辦公協作軟體,試圖以「軟體定義空間」(Software-Defined Space)的方式重新定義辦公室。

微軟(Microsoft)

戰略佈局極為完整。以 Azure 雲端平台為基礎,他們推出了「Azure Digital Twins」,能為整棟大樓創建即時同步的數位分身。在此基礎上,又推出專為混合工作設計的「Microsoft Places」,將 Outlook 行事曆、Teams 會議與實體空間的預約整合打通。當你在 Teams 上安排會議時,系統會自動根據與會者的位置與偏好,建議最合適的實體會議室。Google

Google 一方面在自家遍佈全球的辦公室,大規模實驗最前衛的智慧辦公概念,例如透過分析員工互動數據來設計餐廳座位,以促進跨部門交流。另一方面,則透過 Google Cloud Platform(GCP)與 Google Workspace,為其他企業提供打造智慧辦公室的底層工具,將自身成功的內部實踐,轉化為對外輸出的商業服務。策略核心

科技巨頭的優勢在於掌握「數據的大腦」與「工作的入口」。他們試圖讓辦公室的物理體驗,無縫融入人們早已習慣的數位工作流程,進而創造線上線下完全整合的「智慧辦公室元宇宙」體驗。

陣營三:創新獨角獸與專業新創,靈活應變的「特種部隊」

除了上述兩大陣營,市場上還存在大量專注於特定功能的創新公司。他們或許沒有科技巨頭的龐大資源,但其產品往往更專注、更靈活,且在使用者體驗上更極致。

空間分析專家

如 Basking.io、VergeSense 等公司,專注於利用 Wi-Fi 或電腦視覺技術進行高精度的空間佔用分析,其數據的深度與廣度,有時甚至能超越巨頭所提供的通用解決方案。- 使用者體驗平台

如 Arundo、OfficeApp 等公司,專注於打造極致流暢的員工 App,作為所有辦公室服務的統一入口,特別強調使用者介面(UI)與使用者體驗(UX),以提升智慧辦公室的整體使用感受。 策略核心

這些新創公司扮演著「特種部隊」的角色,能快速解決市場上的特定痛點。他們通常採用開放 API 策略,能夠輕鬆與各大主流平台整合,成為智慧辦公室生態系中不可或缺的重要一環。

這場賽局的未來,不太可能由任何單一陣營獨霸。最終的贏家,將會是那些最懂得「合作」與「開放」的玩家。一個成功的智慧辦公室,必然建立在開放的生態系之上,能夠整合來自不同廠商的最佳硬體與軟體,共同為使用者創造無縫、智慧且人性化的終極體驗。

台灣的機會與挑戰|我們離真正的智慧辦公還有多遠?

當全球智慧辦公室的浪潮風起雲湧時,台灣在這場變革中,既扮演著關鍵的「軍火庫」角色,也面臨企業思維轉型的深刻挑戰。我們雖然擁有世界頂尖的硬體製造實力,但在軟體整合與應用思維上,距離真正邁向「智慧辦公室」仍有一段不小的差距。

機會:隱形的冠軍,全球智慧化的軍火庫

台灣在全球科技產業鏈中,長期扮演不可或缺的角色。這份優勢,同樣延伸到智慧辦公室的供應鏈之中:

晶片與半導體:

無論是 IoT 感測器中的微控制器(MCU),還是驅動 AI 運算的邊緣運算晶片,都離不開台灣的晶圓代工(如台積電)與 IC 設計(如聯發科、瑞昱)的實力。台灣已是智慧辦公室「大腦」與「神經末梢」的核心動力來源。感測器與模組:

台灣廠商在光學、聲學、熱感測等領域擁有深厚技術積累。從監控攝影機鏡頭,到偵測在席狀況的紅外線感測器,再到空氣品質監測模組,台灣企業能提供品項齊全、性價比高的關鍵零組件。網通設備:

智慧辦公室需要穩定且高速的網路來連接數以萬計的裝置。台灣在 Wi-Fi 路由器、交換器、5G 模組等網通設備的研發與製造上,一直位居全球領先地位,是構築智慧辦公室「神經網路」的骨幹。系統整合與解決方案:

以台達電為例,其早已從電源供應器製造商,轉型為樓宇自動化與能源管理的解決方案提供者。台達電能整合自家的能源管理、智慧照明、安防監控,甚至電動車充電樁,為客戶提供一站式的智慧建築解決方案。

這意味著,台灣在全球智慧辦公室的硬體供應鏈中,已經佔據極為有利的位置。然而,真正的機會不應僅止於「賣零件」。最大的價值,存在於軟硬整合的「智慧辦公室解決方案」與數據驅動的「顧問服務」之中。

挑戰:從「成本思維」到「投資思維」的巨大鴻溝

儘管擁有強大的硬體實力,台灣企業在採納智慧辦公室的腳步上,卻顯得相對保守。這背後反映了幾個根深蒂固的挑戰:

根深蒂固的成本思維:

許多台灣企業主,尤其是傳統產業和中小企業,仍習慣將辦公室視為一項純粹的「成本」,而非創造價值的「投資」。在他們眼中,升級智慧系統的初期費用過高,是一筆不必要的開銷,卻忽略了在節能、提升效率與留住人才等方面的長期投資回報率(ROI)。他們問的往往是「這要花多少錢?」,而不是「這能為我帶來多少價值?」。重硬體、輕軟體的迷思:

受到過去製造業思維影響,企業在評估智慧辦公室方案時,容易過度關注硬體規格(例如攝影機的畫素、感測器的數量),卻忽略了背後的軟體平台、數據分析能力與使用者體驗。一個沒有強大軟體大腦的智慧辦公室,最終只會淪為一堆昂貴卻無法連動的「智慧磚塊」。數據隱私的疑慮與法規的模糊地帶:

智慧辦公室需要收集大量員工行為相關的數據,這在重視人情與隱私的台灣社會,容易引發員工對於被「監視」的疑慮與反彈。而相關的數據治理與隱私保護法規尚不夠明確,也讓許多企業在導入時猶豫不前。缺乏成功的本地典範:

雖然部分頂尖金融機構與科技公司(如台積電全球研發中心)已經開始導入先進的智慧辦公概念,但對多數企業而言,仍然缺乏足夠可供參考的本地成功案例。市場迫切需要更多具代表性的企業示範,證明智慧辦公室在台灣的商業環境下,同樣能創造巨大的價值。

給台灣企業的啟發:三階段漸進式導入策略

對於有心轉型的台灣企業,並不需要一步到位、耗費鉅資進行全面改造,可以採取更務實的漸進式策略:

第一階段:從「痛點」出發,解決具體問題。

先盤點目前辦公室最大的痛點是什麼?是會議室永遠不夠用?是電費居高不下?還是員工抱怨空氣沉悶?針對最迫切的問題,導入單點智慧解決方案,例如智慧會議室預約系統,或能源管理系統。先讓員工與管理者看到立竿見影的改善效果。第二階段:數據可視化,建立管理儀表板。

在解決單點問題的基礎上,開始整合不同系統的數據,建立一個簡單的智慧辦公室管理儀表板。將空間使用率、能源消耗、環境品質等關鍵指標「可視化」,讓數據說話,並逐步培養管理層的數據決策能力。第三階段:平台整合,邁向「體驗即服務」。

當數據的價值被充分認識後,再導入統一的智慧辦公平台,將所有功能整合到單一 App 中,專注於提升員工的無縫體驗。此時,辦公室才能真正從被動的空間,進化為主動服務的智慧體。

台灣的未來,不應只滿足於成為全球智慧化的「軍火庫」,更需要培養懂得善用這些「軍火」的「指揮官」。唯有當企業主真正轉變思維,將智慧辦公室視為一項攸關未來的策略投資時,台灣才能抓住這波浪潮,打造出具國際競爭力的世界級智慧工作場域。

隱私的邊界|當老闆比你更了解你的工作習慣,該如何自處?

智慧辦公室勾勒出一幅高效、舒適、個人化的美好藍圖,但這一切都建立在同一個基礎之上:數據。系統必須知道你在哪裡,才能為你找到可用座位;必須掌握你的偏好,才能即時調整燈光、溫度與環境。

然而,這也引出一個無法迴避的尖銳問題:當辦公室變得如此「聰明」,是否也同時成為一個無所不在的「監視器」?當主管比你更清楚你的工作習慣時,我們該如何劃定隱私與效率之間的邊界?

數據是雙面刃:效率的蜜糖,監控的毒藥

智慧辦公室收集的數據,其細緻程度遠超乎我們的想像:

你在哪裡:透過 Wi-Fi 定位、藍牙信標或佔用感測器,系統可以精準掌握你此刻在哪個樓層、哪個區域,甚至是哪張辦公桌。

你和誰在一起:透過分析協作工具的數據與空間定位資訊,系統能描繪出你的「社交圖譜」,知道你最常與哪些同事開會或交流。

你做了什麼:系統記錄了你何時進入辦公室、預約了幾次會議室、在各區域停留多久,以及使用了哪些設備。

你的效率如何:部分具爭議性的系統,甚至會監測員工的鍵盤敲擊頻率、滑鼠移動軌跡,試圖藉此量化「生產力」。

這些數據,在善意的管理者手中,是優化空間與提升員工福祉的利器。舉例來說,若分析發現某位團隊成員經常獨自在吵雜的開放區域工作,系統可以主動建議他改用安靜的專注工作間,這是一種以人為本的關懷。

然而,在惡意的管理者手中,同樣的數據可能淪為微觀管理的武器:

「陳經理,數據顯示你的團隊成員上個月在茶水間的平均停留時間,比其他團隊高出 15%。請說明原因。」

「林小姐,你今天下午有 45 分鐘不在座位上,也沒有會議預約。請問這段時間的產出是什麼?」

「為什麼業務部的 A 團隊和行銷部的 B 團隊,在過去三個月內幾乎沒有線下互動?他們的合作是不是出了問題?」

在這種被量化的審視下,員工的自主性與信任感將迅速流失。辦公室不再是激發創意的場所,而是充滿焦慮與猜忌的數位牢籠。創新的前提是心理安全感,當員工時刻擔心自己的行為被記錄與評判,他們就會趨於保守,不敢嘗試、不敢犯錯,最終扼殺企業的活力。

建立信任:三大支柱打造「有良知的智慧辦公室」

要破解這個困境,讓科技真正為人服務,而不是奴役人,企業在導入智慧辦公系統時,必須從一開始就建立起基於信任的治理框架。這需要三大支柱的支撐:

第一支柱:極致的透明度(Radical Transparency)

企業必須開誠布公地與員工溝通,清楚說明:

收集了什麼數據? 具體到每一個數據點。

為什麼要收集這些數據? 要明確闡述其用於提升體驗、節能或安全的「正當目的」。

誰有權限查看這些數據? 數據的存取權限必須嚴格控管。

數據將如何被使用? 承諾數據僅用於群體趨勢分析,絕不用於個人績效評估。

許多成功的智慧辦公室導入案例,會成立由員工代表、IT 部門、人資部門和法務部門共同組成的「數據倫理委員會」,以制定明確的數據使用規範。

第二支柱:數據的匿名化與聚合化(Anonymization & Aggregation)

這是技術層面上最重要的防線。所有收集到的數據,在進入分析系統前,都必須進行「去識別化」處理。管理者看到的,不應是「王大明」在哪裡,而應是「某位員工」的行為位置。呈現分析結果時,必須以「群體」為單位,例如「行銷部本季最常使用三樓的創意角落」,而不是「王大明本週有三天待在三樓」。唯有在涉及安全事件調查等極少數情況下,才能在嚴格審批程序下調閱個別化的數據。

第三支柱:賦予員工選擇權(Opt-in & Opt-out)

對於涉及個人化服務的功能,應盡可能提供「選擇加入」(Opt-in),而不是「預設開啟」(Default-on)。例如,員工可以自由選擇是否要開啟個人定位,以獲取辦公室導航或自動報到等便利服務。如果員工選擇不開啟,他們仍然能使用辦公室的核心功能。這種賦予員工掌控權的做法,能有效降低疑慮與抵觸情緒。

智慧辦公室的未來,取決於我們能否在「效率」與「人性」之間找到精妙的平衡點。一個真正成功的智慧辦公室,不僅在於技術的先進程度,更在於制度的文明水準。它應該是一個讓人感覺被賦能,而不是被監控的地方;是一個讓人感覺被信任,而不是被懷疑的地方。唯有如此,科技的光芒才能真正照亮工作的未來,而不是投下巨大的陰影。

結論|辦公室的終局之戰,從空間管理到體驗設計的權力轉移

我們正處於一場辦公室革命的引爆點。這場革命的核心,是一次徹底的「權力轉移」:決策權力正從過去主導空間規劃的建築師、設施管理者,轉移到每一個身在其中的「使用者」身上。

智慧辦公室的崛起,並非單純的技術升級,而是對「以人為本」理念的終極實踐。它用數據取代了猜測,以個人化體驗取代齊頭式平等,迫使每一位企業主重新思考一個根本問題:辦公室,究竟為何而存在?這不再是一個可以迴避的問題。混合工作的普及,已經給了員工用腳投票的權力。如果辦公室無法提供比居家辦公更獨特、更具吸引力的價值——無論是更高效的協作、更深入的交流,還是更健康的環境,它就必然會被拋棄。

從產業角度來看,這場智慧辦公室變革帶來了以下幾個洞見與行動建議:

洞見一:辦公室正在「產品化」未來的辦公室必須像一個精心設計的數位產品(如 iPhone 或 Netflix),持續升級並優化使用者體驗。企業主需要轉變為「產品經理」角色,不斷蒐集使用者回饋(數據),快速推出新的服務與功能,以滿足員工持續變化的需求。

洞見二:「空間數據」是下一個金礦。如同 20 年前的網路公司開始挖掘使用者點擊數據一樣,實體空間的互動數據將成為企業優化營運、提升創新的新石油。能夠掌握並善用這項資源的企業,將取得無可比擬的競爭優勢。

洞見三:選擇「平台」比選擇「產品」更重要。在可預見的未來,將會有層出不窮的智慧辦公室應用問世。因此,企業在導入時,最關鍵的決策並非採購單一品牌的感測器或軟體,而是選擇一個具備「開放性」與「擴充性」的底層平台。這個平台必須能夠輕鬆整合未來的新技術與服務,避免被單一廠商綁定。

對於正在十字路口的企業領導者來說,適合採取的行動建議是:不要追求一步到位的完美方案,而是從一個「最小可行性產品」(MVP)開始。應該拋棄那種需要耗時數年、投入巨資進行全面改造的傳統思維。相反地,應該找出企業當前最痛的一個點:是找會議室的挫折感?是跨部門溝通的隔閡?還是辦公環境的沉悶?然後,只針對單一痛點,快速導入一個輕量級的智慧解決方案。讓員工親身「有感」,讓管理層看見「數據」,用小規模的成功,來建立推動更大變革的信心與共識。

辦公室的終局之戰,號角已經響起。

這場戰爭,比的不是誰的辦公室更豪華,而是誰的辦公室更「懂」人性、更會運用數據。這不僅是為了贏得當下的人才,更是為了贏得企業的未來。

參考資料

- Grand View Research. Smart Office Market Size, Share & Trends Report 2024–2030.

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-office-market - Exactitude Consultancy (via EIN Presswire). Smart Office Market Size to Reach 100 Billion by 2034, Growing at 7.3% CAGR.

https://www.einpresswire.com/article/789243434/smart-office-market-size-to-reach-100-billion-by-2034-growing-at-7-3-cagr-exactitude-consultancy - Allen, J. G., et al. (2016). Associations of Cognitive Function Scores with Indoor CO₂ Concentrations and Ventilation Rates. Environmental Health Perspectives.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26502459/ - Upstate Medical University. Better air, better brains: Study shows cognitive function improves when indoor ventilation improves.

https://www.upstate.edu/whatsup/2016/0321-better-air-better-brains-study-shows-cognitive-function-improves-when-indoor-ventilation-improves.php - Kaczmarczyk, S., et al. (2022). Workplace utilization before and during COVID-19 pandemic – a comparison study. Building and Environment.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8754501/ - Leesman Index. What’s the value of an outstanding workplace for a hybrid workforce?

https://www.leesmanindex.com/articles/whats-the-value-of-an-outstanding-workplace-for-a-hybrid-workforce/ - Smart Offices: The Future of Workspaces in a Digital Economy, https://www.edgeworkspaces.com/smart-offices-the-future-of-workspace/

FAQ|關鍵問答

以下整理出讀者最常提出的核心問題與解答,幫助您快速抓住重點,並延伸理解本文的關鍵洞見。

Q1:什麼是智慧辦公室(Smart Office)

智慧辦公室是結合 IoT 感測器、數據分析與人工智慧的辦公空間,能即時回應使用者需求,優化環境體驗,並透過數據驅動決策,將辦公室從「成本中心」轉型為「策略資產」。

Q2:智慧辦公室如何幫助企業降低成本?

智慧辦公室能精準掌握空間使用率,避免閒置浪費,並透過動態能源管理系統降低 25%–50% 的能耗,同時利用數據預測維護需求,減少突發修繕費用。

Q3:智慧辦公室能提升員工生產力嗎?

是的。研究顯示在通風良好、空氣品質佳的環境下,員工的認知功能可提升 61%。此外,智慧辦公室還能依員工需求自動調整光線與溫度,並提供合適的協作或專注空間,提升專業表現與工作滿意度。

Q4:導入智慧辦公室會不會侵犯員工隱私?

若設計合理,智慧辦公室並不會侵犯隱私。企業應確保數據收集透明、匿名化,並讓員工自主選擇是否啟用個人化功能,避免辦公室變成「數位監控」環境。

Q5:台灣企業導入智慧辦公室的建議策略是什麼?

建議分三階段推進,

先從痛點解決方案入手,再建立數據儀表板,最後整合平台,邁向「體驗即服務」。

先針對痛點(如會議室不足或高電費)導入單點解決方案

建立數據儀表板,將空間與能耗數據可視化

最後導入整合平台,提升員工體驗,真正將辦公室轉型為「體驗即服務」

AI 協作聲明:

本篇文章由 InfoAI 團隊策劃,並透過人工智慧工具協助資料整理與內容撰寫,最終內容由編輯進行人工審閱與優化。

AI 正在快速改變世界,而領先一步的人,往往能掌握更多機會。訂閱 InfoAI 電子報,或透過[QRCode]/[按鈕]加入 Line 社群,定期獲得我們獨家精選的 全球 AI 趨勢解讀與深度專題,讓你的視野始終走在前線,成為決策的最佳後盾。

InfoAI 是針 AI 產業新聞進行精選與解讀的媒體

我們每日追蹤全球技術與商業動態

透過收集、比對驗證與分析

將複雜訊息轉為能落地的決策建議

幫助讀者在最短時間看懂趨勢、做出更好的選擇

AI賦能 × 出版顧問

從選題到出版,我們結合AI技術、專業顧問與知識庫,打造一條龍智慧內容創作方案

用 AI 賦能內容輸出

量身打造內容企劃與寫作策略,結合 AI 工具與知識輔助系統,協助快速產出符合讀者需求的精準內容。

用 AI 賦能出版實踐

從撰稿、潤飾、編輯到電子書排版與發行,全程導入 AI 流程,讓出版變得輕鬆又專業,協助知識型創作者打造數位資產。

提案成功研究院

助力創業成功,募資成功,提案成功。