AI 改變不了角色控制權:迪士尼的 AI 冒險與品牌防禦策略拆解

AI 改變不了角色控制權:迪士尼的 AI 冒險與品牌防禦策略拆解

InfoAI全球AI新聞精選與解讀|AI 深度換臉、互動式角色、內容生成都走到門口了,但迪士尼選擇不輕易放權,這背後是一場關於品牌主權的戰略對弈。

當創新與品牌防禦相互衝突,誰該讓步?最近《華爾街日報》的一篇報導指出,將迪士尼面對 AI 技術的兩難完整攤在全球內容產業面前。

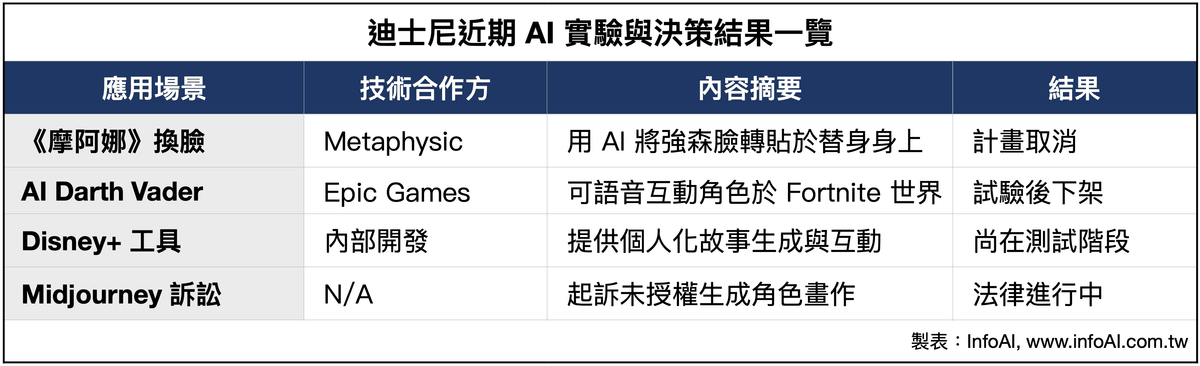

在真人電影《摩阿娜》製作過程中,迪士尼曾與 AI 公司 Metaphysic 展開長達 18 個月的合作談判,期望以深度換臉技術讓主角「巨石強森」能夠實現在多場動作戲中無需本人拍攝的場景。然而,這項具突破性的計畫最終被取消。原因不在於技術失敗,而是迪士尼不願冒著失去角色控制權的風險。

這不是單一事件,而是內容產業在 AI 轉型浪潮下的縮影。當 IP(智慧財產)變成企業最值錢的資產,品牌控制與技術創新,便展開一場看不見硝煙的拉鋸戰。這篇文章將從六個面向解構迪士尼的 AI 冒險,並試圖提出一個更具洞察力的問題:「AI 能不能生成角色?品牌能不能接受 AI 製作角色?」這問題不只關乎迪士尼,更關乎整個內容與創意產業的未來。

01|從《摩阿娜》換臉技術說起:一場被 AI 拒絕的合作

報導揭露,迪士尼原本計畫在 2026 年上映的真人版《摩阿娜》中,使用 AI 技術讓主演「巨石強森」(Dwayne Johnson)可同時出現在多個鏡頭中。具體作法是使用強森的替身(其表兄)演出部分動作場景,接著由 AI 將強森臉部貼合至替身臉上,達成深度換臉(deepfake)效果。

這項技術由 AI 公司 Metaphysic 提供,該公司曾在《美國達人秀》中展現令人震驚的影像合成能力。但這場合作談判歷時 18 個月,最終卻以破局收場。

背後三大核心阻力為:

智慧財產權控制問題:若影像由 AI 產出,最終版權歸誰?強森?迪士尼?還是 Metaphysic?

演員工會合約限制:如何計算替身與演員的酬勞?AI 是否構成替代?

品牌安全風險:AI 模擬角色若被濫用、遭破解會否損害品牌形象?

這些問題讓迪士尼高層認為風險大於報酬,最終取消合作,影片將回歸傳統拍攝方式。

02|不是不想用,而是「不敢放權」

迪士尼其實並非保守者,早在 2023 年就成立內部 AI 工作小組,探索在動畫、特效、遊戲互動等方面導入 AI。但該集團與其他好萊塢大公司最大不同在於,它擁有最完整的智慧財產王國,從《冰雪奇緣》到《漫威》,從皮克斯到《星際大戰》。

財務長暨法務總管 Horacio Gutierrez 說得明白:「AI 可以解放創作流程,但不能放棄角色控制權。」

這意味著:

任何角色的臉、聲音、動作、語氣,只要涉及 AI 生成,都必須可追蹤、可控、可授權。

內容使用必須在授權框架內,杜絕外部模型或開源工具訓練未授權角色。

因此,即便 AI 技術誘人,若不能解決智慧財產風險與品牌控制機制,迪士尼就不會輕易落實。

03|生成式 AI + IP:一場控制權與創造力的根本衝突

除了影視內容,迪士尼也嘗試將 AI 拓展至互動娛樂領域。根據報導,迪士尼已與 Epic Games 合作,預計於 2026 年在《Fortnite》中推出一個代號「Bulldog」的全新世界,允許玩家與 Disney/Marvel/Avatar 角色互動。

其中,2025 年曾短暫上線的 Darth Vader AI 聲音助手,就是一項試水溫的實驗。結果不到一週,玩家就透過技術漏洞讓 AI Darth Vader 說出髒話,甚至與其他角色產生不當對話,形象瞬間崩壞。這功能立即被緊急下架,並全面審查內部 AI 控制機制。這凸顯出一個核心風險:即使是測試性功能,一旦 AI 表現不符品牌設定,就會對形象造成無可逆轉的損害。也再次印證迪士尼面對 AI 並非技術問題,而是「品牌風險管理」優先的戰略決策。

此外,生成式 AI 天生具備「自我創造」與「自由衍生」的能力,但這與內容品牌的邏輯本質衝突。迪士尼的所有資產:米奇、Elsa、Darth Vader、Iron Man,都是經過嚴格設計與商業佈局的角色,一切外貌、語言、情緒甚至「行為邏輯」都被品牌方牢牢掌控。

AI 一旦生成出角色的新語調、新劇情、新表情,它便跨越了品牌定義的邊界。對 Disney 這類 IP 密集型企業來說,這不是創新,而是潛在「失控」。

尤其當 AI 能夠模仿演員語音、臉孔與動作時,「誰創造了這個角色?」這個問題將不再單純是法律議題,而會成為品牌戰略的核心問題。

04|AI 創作工具:只開放給內部,慎防 IP 被外洩

迪士尼也積極研究將生成式 AI 應用於內部流程。例如:

用於快速創建故事腳本草稿、動畫腳本分鏡

訓練個人化推薦模型提升 Disney+ 用戶黏著度

建立內部 AI 圖像工具,供設計師使用

然而,與 Midjourney、RunwayML 等開源工具不同,迪士尼選擇「自研封閉模型」,確保資料來源、訓練素材與使用範圍都在授權框架內。

這種「封閉自控」策略雖減慢開發速度,但可以大幅降低版權風險,是迪士尼偏好的模式。

迪士尼的 AI 策略其實是兩條路徑同步:

路徑 1 封閉系統:策略重點在於內部訓練、安全控管、嚴格授權,主要目的在於保護 IP、減少侵權風險。

路徑 2 外部試水:策略重點在於遊戲角色、實驗性角色對話、特效工具,主要目的在於降低成本、增加互動性與創新表現力。

這反映出:迪士尼不會將核心 IP 主動交給 AI 公司處理,也不容許開源模型「學習」其角色特徵。這樣的保守,是基於商業與品牌策略,而非反對科技本身。

05|從法律到工會,AI 在好萊塢的推進速度受到制度限制

除了企業內部考量,迪士尼還必須面對外部制度阻力:

演員工會 SAG-AFTRA 在 2023 年罷工時明確要求,禁止未經演員同意的 AI 模擬行為

美國著作權局(U.S. Copyright Office)仍未明確釐清 AI 生成作品是否享有著作權

集體談判合約對於 AI「替代演出者」缺乏明文規範,導致酬勞計算混亂

這使得即便技術到位,法律與制度卻未同步跟上,也解釋了為何多數大型片廠對 AI 始終採取觀望態度。

06|AI 可生成圖像,但不等於可「使用角色」

此次,用

AI 生成角色,還有另一個關鍵點:版權與授權的模糊地帶。

2025 年 6 月,迪士尼對 Midjourney 提起訴訟,指控其用戶透過平台生成了大量未經授權的迪士尼角色圖像。此案並非針對 Midjourney 公司本身的意圖,而是針對其平台開放性與缺乏控制機制。

這場訴訟讓所有 AI 生成平台都警覺起來:即使模型是開源、用戶自主輸入,也不能完全逃避侵權風險。

反觀迪士尼本身的策略:所有 AI 工具都建構於封閉系統內部,包含:

專屬模型、訓練素材全為自有或授權內容

僅供內部創作者使用,不對外開放 API

每一次輸出都需經過法律部門審核,防止角色誤用或歧義

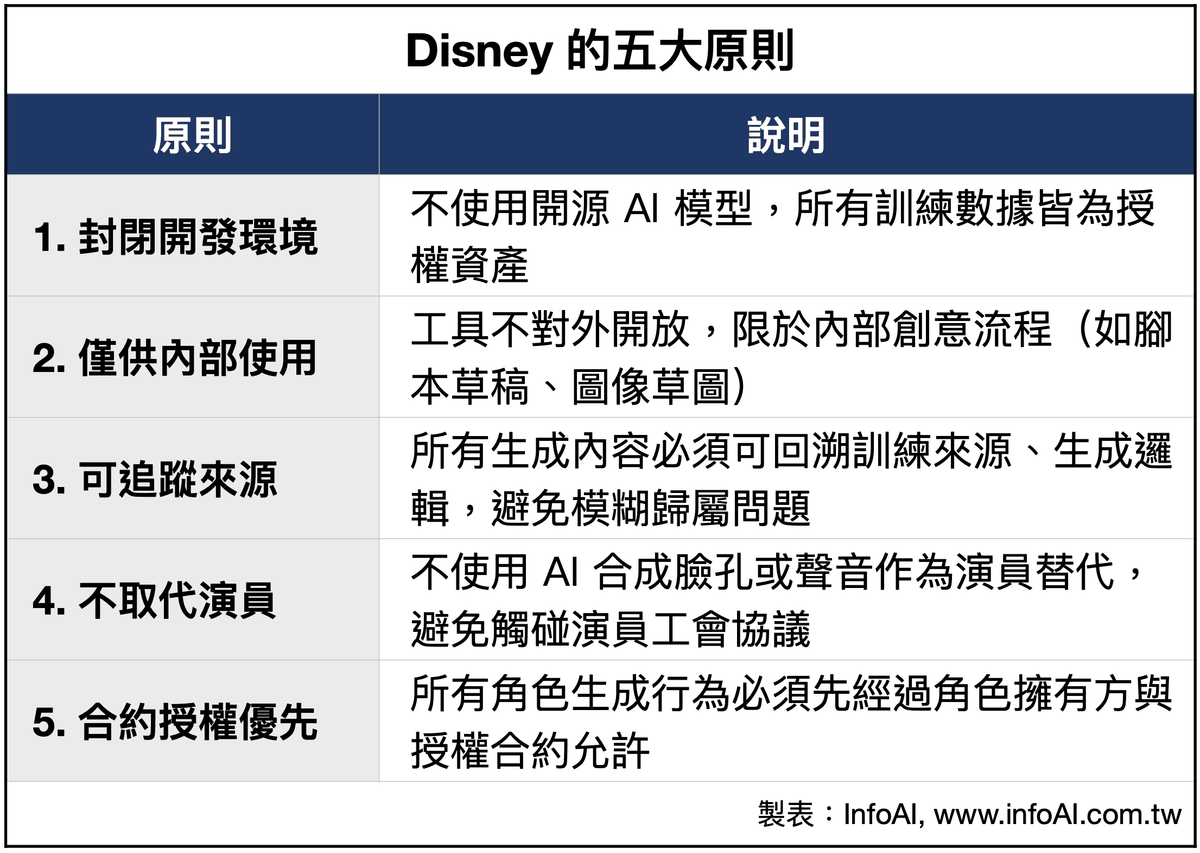

07|AI 工具使用的「控制框架」:Disney 的五大原則

從報導分析與公開文件推論,迪士尼現階段使用生成式 AI 的基本原則如下:

08|真正的戰場,不在生成能力,而在「誰控制角色」

未來內容產業最大的戰爭,不是「誰能生成什麼內容」,而是「

誰能控制這些內容背後的角色主權

」。這代表:

Midjourney、RunwayML、OpenAI 若想進入娛樂產業,必須構建 IP 控制與授權機制,而不只是提供圖像生成介面。

Netflix、Amazon、Apple TV 若想建立 AI 劇本生成平台,必須解決角色邏輯的一致性與原創性分辨機制

演員工會與 AI 公司未來必定會出現「虛擬肖像權分潤協議」的產業標準

而這一切,其實迪士尼早已走在前面。它可能不是最快導入 AI 的,但絕對是最早思考 AI 對品牌與智慧財產結構性改變的內容企業。

09|對台灣的啟發:IP 密集產業與 AI 轉型的風險管理

台灣影視產業、動畫公司或遊戲業者,若欲導入 AI 工具,同樣面臨智慧財產與授權問題。此報導給我們幾個重要啟示:

小型團隊可依賴開源工具啟動創作,但需清楚哪些資產需避開公開訓練。

具代表性角色與形象品牌者(如台灣本土漫畫 IP)應思考如何建構封閉式生成工具,確保角色控制權與品牌一致性。

對技術服務商來說,開發「可追蹤」、「可授權」的商業化 AI 工具,將比單純圖像生成平台更具長遠價值。

簡單說,台灣若想進入 AI + 創意內容的下一階段,從「創新創作」進入「授權商業化」,那就不能忽視智慧財產、授權制度與商業模式的整合問題。

結論:內容產業的 AI 轉型,不是技術戰,而是控制權之戰

迪士尼正在進行一場內容產業的典範轉移。它看見 AI 的潛力,也理解 AI 可以重新定義角色的出現方式、內容的生成速度與互動的深度,但它最終選擇的是「控制權優先」。這並非落後保守,而是一場關於誰能握住未來 IP 王國鑰匙的競賽。

對內容創業者、遊戲業者、平台經營者而言,從這篇報導中最值得學習的觀念不是技術操作,而是這句話:「生成式 AI 可以創造內容,但無法創造品牌。」

品牌是可持續、可辨識、可授權的資產,而 AI 是工具。如何讓兩者共存,才是下一個 10 年的內容產業核心問題。

參考資料:

https://www.wsj.com/business/media/disney-ai-hollywood-movies-5982a925?mod=ai_lead_story

如果你也對全球最新的AI現況與趨勢有興趣,歡迎點擊[ 按鈕]訂閱InfoAI電子報,或是掃描[QRCode ]/點擊[ 按鈕]加入Line社群,隨時隨地獲得值得閱讀的全球AI新聞精選與解讀。

GPT‑5 推出進入倒數,推理與寫程式能力大幅躍進,Sam Altman 一句話揭開序幕

Tesla 首間超充餐廳正式開幕,24 小時營運、結合電影院與機器人服務,打造未來感用餐體驗

AI 重新打造《綠野仙蹤》:Google 與 Sphere 攜手推出沉浸式經典重現,揭示生成式技術的未來場景

從「工地用的 GPT」開始說起,建築現場迎來 AI 革命:Trunk Tools 獲 4000 萬美元投資,打造智慧工程代理人平台

洞察觀點|GPT-5 從對話工具進化為任務執行者,接下來你會用 AI 幫你完成什麼?

AI 新手必看:GPT、Claude 和 Gemini 模型選擇指南

提升生產力的秘訣,用 GPT 排序你的每日任務

如何用 AI 提升內容創作效率,讓你脫穎而出

OpenAI 推出 ChatGPT 多功能智慧代理:AI 開始幫你「做事」的時代來了

OpenAI AI瀏覽器計畫,挑戰Google Chrome的野心

你未來的工作方式,可能會被這場變革徹底改寫:OpenAI 正準備讓 ChatGPT 變成下一代的 Google Docs + Slack

Mattel × OpenAI:當 Barbie 有了 AI 大腦,你的玩具櫃迎來世代交

OpenAI推ChatGPT超級助理 挑戰Siri與Google Assistant

OpenAI推出語音影片互動功能 ChatGPT進化為AI助理

OpenAI升級Operator代理人,開啟AI進軍企業自動化新時代

OpenAI推ChatGPT-4o語音AI助理 挑戰Siri引爆智慧助理競賽

OpenAI 推出 ChatGPT PDF 匯出功能 強化企業應用場景與專業使用體驗

讓 ChatGPT 更懂你,OpenAI 記憶功能使用指南

[ 版權聲明與授權須知 ]

版權聲明: 本文之著作權為 InfoAI 所有,並受《著作權法》保護。如欲引用、轉載、公開發布或用於任何商業用途,請事先聯繫 InfoAI 取得授權。請來信至 contentpower688@gmail.com。

[ 定製內容供稿合作 ]

如果您正在尋找一個能深刻理解 AI 並擅長創造卓越內容的長期合作夥伴,歡迎隨時與我們聯繫。請來信至 contentpower688@gmail.com。

AI素養的起點,是擁有全球的視野。

InfoAI為您打開一扇窗

每日博覽全球AI動態,將最新的資訊與洞見盡收眼底。

我們不只讓您『知道』,更讓您『看懂』,

從廣博的見識中,淬鍊出屬於您的獨到眼光。

InfoAI 為您:

01|精選出最值得關注的新聞

02|解讀新聞洞察趨勢與啟發

03|從市場商機進行深度探索

提案成功研究院

助力創業成功,募資成功,提案成功。

Content Power

{ AI 世代的出版商 }

運用AI與知識庫

聰明創作好內容