不讓你選 AI 模型了?微軟 Copilot 推出 Smart Mode,背後是 GPT‑5 佈局全面啟動

InfoAI全球AI新聞精選與解讀|Smart Mode 不是 UX 小改,而是微軟與 OpenAI 正式踏入「後模型時代」的關鍵轉折點。

你可能注意到,最近使用 Microsoft Copilot 的體驗開始變得「更聰明」,甚至不再需要你選擇模型類型,這並非偶然,而是 Microsoft 與 OpenAI 正在默默鋪陳的一場戰略轉向。

根據《The Verge》揭露,Microsoft 目前正在 Notepad、Copilot Web App 與 M365 版本中,測試一個名為「Smart Mode」的功能。使用者輸入需求後,Copilot 將根據任務性質,自動選擇「快速」「深入」或「研究」等回應模式,背後模型可能是 GPT‑4 Turbo,也可能已經悄悄接入 GPT‑5 早期版本。

這不只是技術優化,更是一場「產品思維的變革」。本文將從 Smart Mode 背後的戰略脈絡、GPT‑5 的部署節奏、AI 工具的使用者行為轉變,以及企業導入應用模式四個面向,進行完整解析。

01|Smart Mode 是什麼?AI 工具的自動決策升級

根據目前微軟測試版本觀察,Smart Mode 的主要特徵包括:

自動化模型選擇:不再讓使用者選 GPT-4 或 GPT‑4 Turbo,由系統自動分配最適合的模型。

根據任務類型分級處理:例如簡單對話使用輕量模型、複雜報告撰寫可能自動調用更深層模型(如 GPT‑5)。

回應品質動態優化:依照用戶輸入的內容與長度,自動加快回應或深入處理。

這代表著 AI 工具的角色已從「工具箱」進化為「任務代理」。

02|GPT‑5 已在暗中佈署?O3 架構模型可能已上線

儘管微軟與 OpenAI 都尚未正式公布 GPT‑5,但多方證據顯示,其實 GPT‑5(或稱 O3 系列)已經在特定場景中以 API 形式釋出:

OpenAI 官方網站移除了 GPT-4 Turbo 的明確說明字眼

Copilot 部分使用者回報「更快、更準」但未標註模型版本

開發者社群指出有些 API 回應速度遠超 GPT-4 Turbo,但內容更深入

由此可見,Smart Mode 很可能是 GPT‑5 上線前的「壓力測試場」,透過內部調度機制,收集用戶回饋與模型表現差異,以微調 O3 模型的任務對應策略。

03|模型不再「產品化」:OpenAI 的模式轉移策略

OpenAI 的 GPT 系列曾明確區分為 GPT‑3.5、GPT‑4、GPT‑4 Turbo 等,但現在逐漸模糊模型名稱,改以「能力分級」的方式作為使用者介面。

這背後的策略邏輯是:

過去:模型即產品(Model as Product),使用者主動選擇模型,模型成為銷售主力。

現在:模型即策略組件(Model as Infrastructure),使用者只定義任務,AI 自動選擇最適模型,模型成為產品背後的隱形主力。

OpenAI 正試圖將大型語言模型的產品角色轉型為「API基礎建設」,而不是最終消費產品。

04|微軟為何要先在 Notepad 測試?Smart Mode 的 UX 佈局邏輯

微軟此次 Smart Mode 的初步測試平台是 Notepad、Web Copilot 與部分 M365 模組。這幾個平台的共通點是:

低學習門檻、高使用頻率

用戶輸入類型多元但相對簡單

適合觀察 AI 回應策略變化對 UX 的影響

這些測試平台的選擇並非隨機,而是反映微軟希望能從 真實的使用情境中蒐集 AI 行為數據,為未來全平台導入 Smart Mode 奠定模型調教依據。

05|Smart Mode 帶來的三大商業影響

影響一|SaaS 工具將全面轉型為 AI 同伴模式

Smart Mode 的出現,使得原本以工具為核心的 SaaS 軟體邁入「智慧代理階段」,這將讓:

文書處理軟體 → 轉為「摘要與建議助手」

簡報製作軟體 → 轉為「邏輯梳理與資料分析引擎」

專案管理工具 → 轉為「任務優化與預測模型」

影響二|AI 產品導入變得更簡單,但也更封閉

Smart Mode 將模型抽象化,使用者無需理解底層邏輯,但也無法選擇最適模型。對企業來說,可控性下降,但使用效率提升,是條值得審慎評估的轉型路徑。

影響三|AI 資源將進一步集中在雲端與大模型平台

Smart Mode 的實作仰賴大量模型切換與運算資源調度,這會讓中小型 AI 工具開發者更難自建類似架構,導致產業資源往 Azure / OpenAI 雲端生態集中。

06|使用者行為的變化:從操作模型,到設計任務

Smart Mode 啟動的意義之一,是重新定義了使用者與 AI 工具的互動關係:

使用者過去角色:模型使用者,指令輸入者,結果檢查者

現在角色變化:任務設計者,情境描述者,回應協作者

使用者的重心不再是「怎麼用指令操作 AI」,而是「怎麼精確描述自己要解決的問題」,也就是 Prompting 轉向 Intent Design(意圖設計)。

07|對台灣企業的操作建議:從 AI 工具部署到作業流重建

對台灣企業而言,Smart Mode 不只是模型升級這麼簡單,更是一場作業流程與人力結構重塑的訊號。建議企業可採以下路徑:

(一)建立 AI 任務映射表

整理各部門可由 AI 支援的任務,並分類成:

可由 Smart Mode 完成的(摘要、表格生成)

需要複雜邏輯推理的(資料分析)

需人機協作的(合約檢閱)

(二)從工具使用 SOP 轉向 AI 任務流程設計

制定標準輸入格式(如「三段資料 + 任務說明」)供員工使用 Copilot,不僅提升效率,也便於後續分析優化。

(三)導入回饋機制,持續優化 AI 任務效果

將 Copilot 回應納入績效追蹤範疇,鼓勵員工回報回應品質,以優化 Smart Mode 在組織內的行為模式。

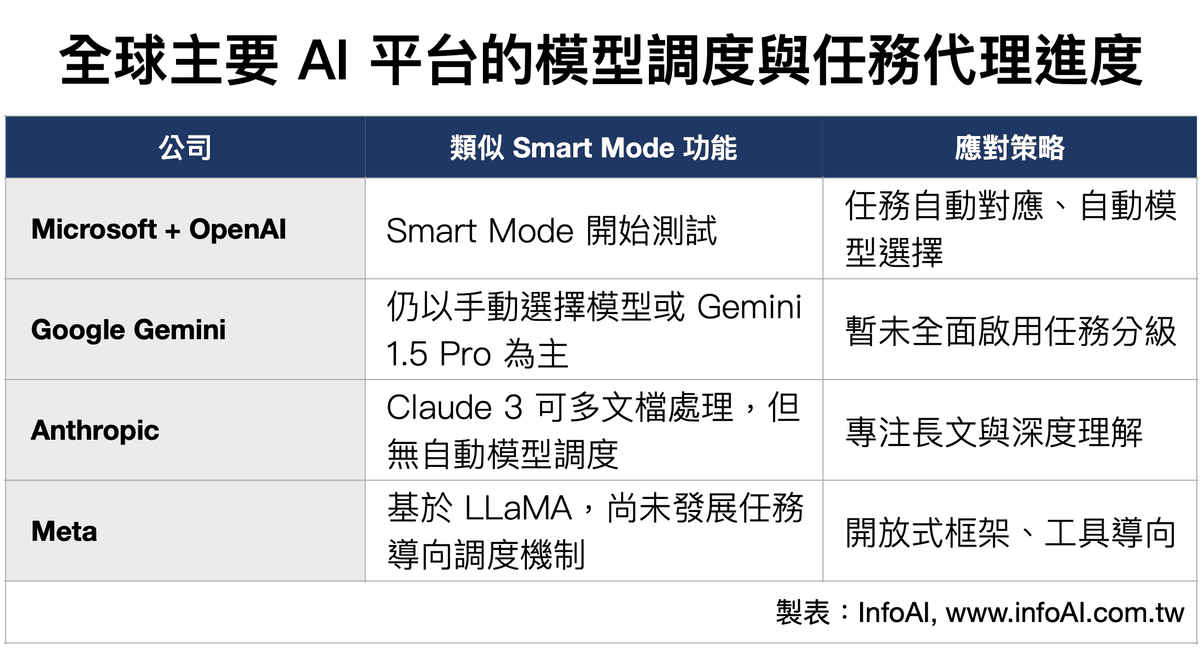

08|競爭對手是否跟上?Google、Anthropic、Meta 的策略比較

由此可見,微軟 + OpenAI 在任務導向 AI 架構的產品化進度上,明顯領先一個節奏。

09|Smart Mode 是 GPT‑5 的前哨戰,AI 使用將全面「隱形化」

Smart Mode 的推出,象徵著我們進入一個全新 AI 使用時代,你不再需要懂模型、不再需要學提示詞、不需要切換模式,而是只需「告訴 AI 你要什麼」。

這是好消息,也是挑戰。

我們失去部分主控權,但換來更平滑的互動體驗。企業與個人都必須重新學習:你與 AI 的關係,不是操作者,而是任務設計者。

Smart Mode 並非終點,而是一場大戰的開端:當 GPT‑5 正式發佈時,你可能連它什麼時候接管都不知道,因為一切都已無縫整合。

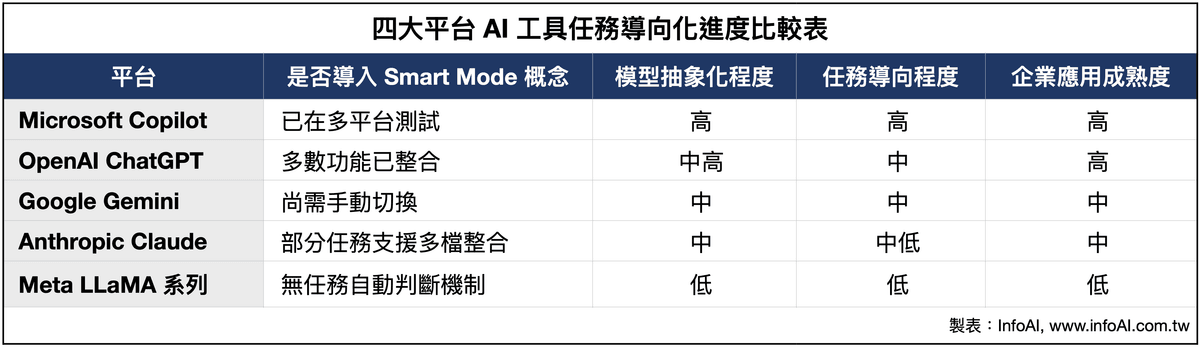

最後,整理一份四大平台 AI 工具任務導向化進度比較表,供您參考。

參考資料:

https://www.theverge.com/notepad-microsoft-newsletter/715849/microsoft-copilot-smart-mode-testing-notepad

https://www.neowin.net/news/microsoft-copilot-tests-smart-mode-with-gpt-5-likely-under-the-hood/

如果你也對全球最新的AI現況與趨勢有興趣,歡迎點擊[ 按鈕]訂閱InfoAI電子報,或是掃描[QRCode ]/點擊[ 按鈕]加入Line社群,隨時隨地獲得值得閱讀的全球AI新聞精選與解讀。

GPT‑5 推出進入倒數,推理與寫程式能力大幅躍進,Sam Altman 一句話揭開序幕

Tesla 首間超充餐廳正式開幕,24 小時營運、結合電影院與機器人服務,打造未來感用餐體驗

AI 重新打造《綠野仙蹤》:Google 與 Sphere 攜手推出沉浸式經典重現,揭示生成式技術的未來場景

從「工地用的 GPT」開始說起,建築現場迎來 AI 革命:Trunk Tools 獲 4000 萬美元投資,打造智慧工程代理人平台

洞察觀點|GPT-5 從對話工具進化為任務執行者,接下來你會用 AI 幫你完成什麼?

AI 新手必看:GPT、Claude 和 Gemini 模型選擇指南

提升生產力的秘訣,用 GPT 排序你的每日任務

如何用 AI 提升內容創作效率,讓你脫穎而出

OpenAI 推出 ChatGPT 多功能智慧代理:AI 開始幫你「做事」的時代來了

OpenAI AI瀏覽器計畫,挑戰Google Chrome的野心

你未來的工作方式,可能會被這場變革徹底改寫:OpenAI 正準備讓 ChatGPT 變成下一代的 Google Docs + Slack

Mattel × OpenAI:當 Barbie 有了 AI 大腦,你的玩具櫃迎來世代交

OpenAI推ChatGPT超級助理 挑戰Siri與Google Assistant

OpenAI推出語音影片互動功能 ChatGPT進化為AI助理

OpenAI升級Operator代理人,開啟AI進軍企業自動化新時代

OpenAI推ChatGPT-4o語音AI助理 挑戰Siri引爆智慧助理競賽

OpenAI 推出 ChatGPT PDF 匯出功能 強化企業應用場景與專業使用體驗

讓 ChatGPT 更懂你,OpenAI 記憶功能使用指南

[ 版權聲明與授權須知 ]

版權聲明: 本文之著作權為 InfoAI 所有,並受《著作權法》保護。如欲引用、轉載、公開發布或用於任何商業用途,請事先聯繫 InfoAI 取得授權。請來信至 contentpower688@gmail.com。

[ 定製內容供稿合作 ]

如果您正在尋找一個能深刻理解 AI 並擅長創造卓越內容的長期合作夥伴,歡迎隨時與我們聯繫。請來信至 contentpower688@gmail.com。

AI素養的起點,是擁有全球的視野。

InfoAI為您打開一扇窗

每日博覽全球AI動態,將最新的資訊與洞見盡收眼底。

我們不只讓您『知道』,更讓您『看懂』,

從廣博的見識中,淬鍊出屬於您的獨到眼光。

InfoAI 為您:

01|精選出最值得關注的新聞

02|解讀新聞洞察趨勢與啟發

03|從市場商機進行深度探索

提案成功研究院

助力創業成功,募資成功,提案成功。

Content Power

{ AI 世代的出版商 }

運用AI與知識庫

聰明創作好內容